文/鄭師豪 政治大學社會學系碩士生

?閱讀文章並搭配影片服用更有效喔~

當我們開始關注一項議題,不論是食安、土地或是空氣污染,我們往往在蒐集完資料後便會陷入一個困境:「我知道了這些,但我能做些什麼?」就像前面提到的食安或空氣污染,翻開新聞媒體,對於這些議題發表意見的往往是「專家學者」或「專業人士」,這似乎代表著參與一項議題的門檻極高,但真是如此嗎?或許「空氣盒子」就是一個很好的例子,能提供我們一個不同的思路。

初始萌芽的空氣盒子

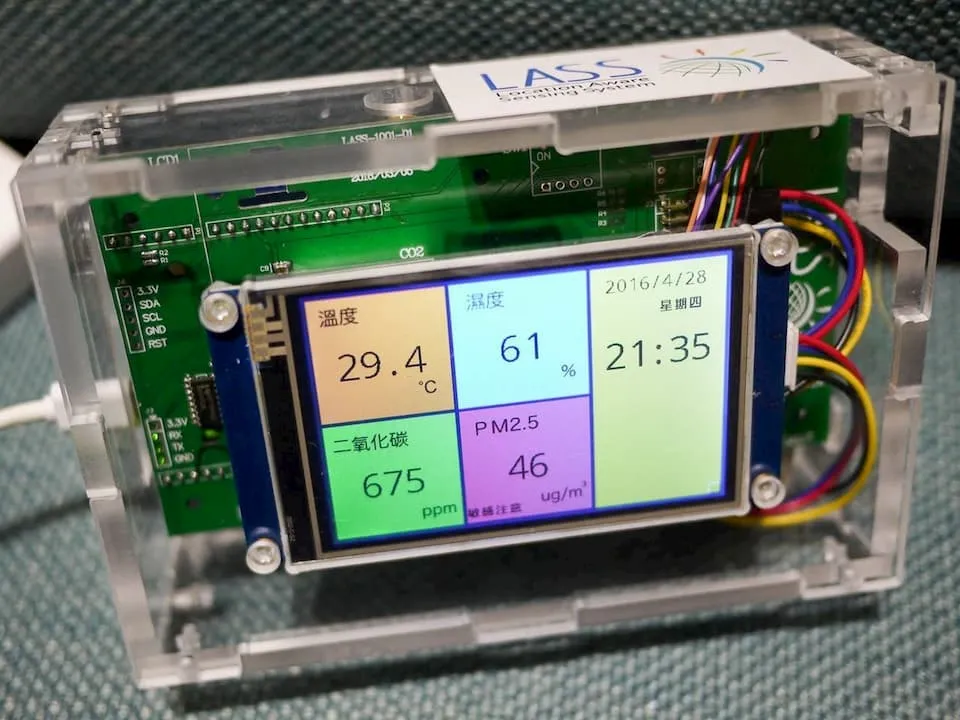

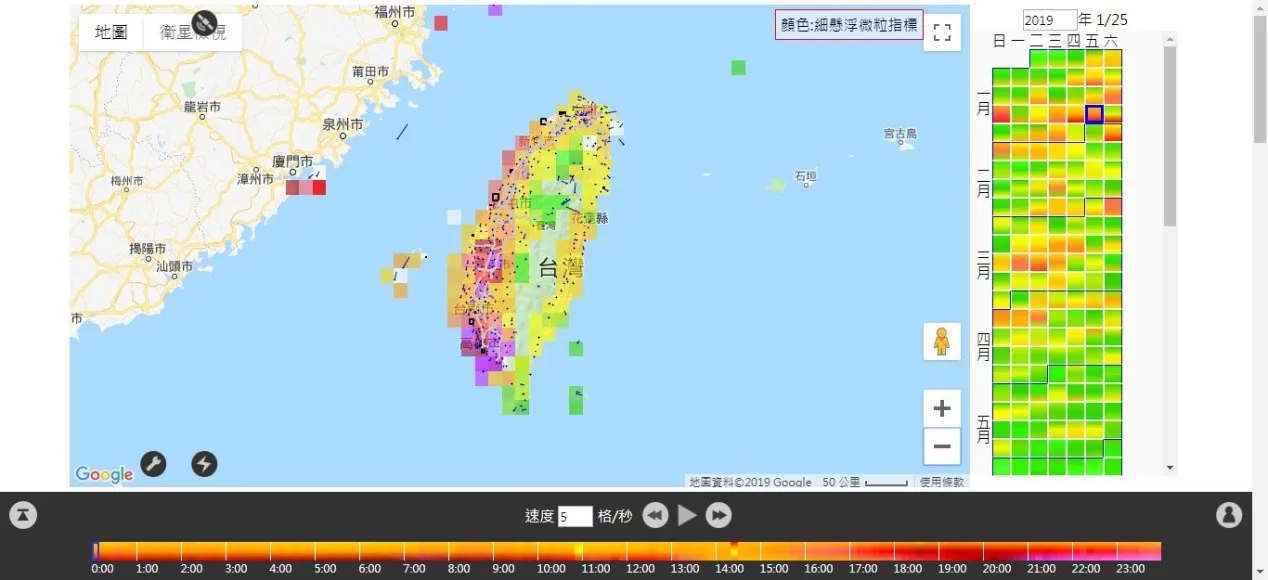

空氣盒子是一個大小類似電視機上盒或網路路由器的儀器(圖1),這個小小的盒子裡面配備了數個針對特定物質的感測器,能夠即時告訴我們當下環境的物質資訊,例如溫度、濕度、二氧化碳與PM2.5的濃度。所以我們如果把一台空氣盒子設置在家中的陽台,只要察看讀數,我們就能知道戶外現在的空氣狀況是好是壞,一目了然。並在得到這些資訊後,立刻採取相對應的措施,像是調整外出的計畫、出門記得戴上口罩等等,但空氣盒子其實還能做到更多。上述的那些情況還只是單獨使用者的情境,如果今天我們有數以百計、甚至千計的使用者,且所有使用者都將這些數據資料即時上傳到網路、跟所有人分享呢?我們就可以隨時隨地知道全台灣各地的空氣品質狀況,除了能夠更仔細地知道空氣品質在不同地區的優劣,還能夠看到大範圍空氣污染移動的路徑,或者試著更精準地定位出附近可能的污染源。這其實就是所謂的空氣地圖(圖2)!透過將全台各地超過千名的參與者與機台數據連線,我們就能在一個網頁上看到各地的空氣品質狀況。這個超過千人參與的大計劃,其實才產生大約五年左右,而促成這個計畫的最大推手之一,就是中央研究院資訊科學研究所(以下簡稱中研院資訊所)的陳伶志老師。

圖1、空氣盒子(圖片來源:LASS官網)

圖2、全台空氣品質狀況(圖片來源:LASS官網)

陳伶志老師在2013年時,一開始只是在進行中研院資訊所與環境變遷中心合作的研究計畫,計畫的重點最初也並非在空氣污染本身,而是把重點放在一氧化碳與二氧化碳這些危害性已經明朗、與氣候變遷較相關的物質上面,研究團隊在期間也不斷研究怎樣的監測設備能夠有最好的效果。由於陳伶志研究團隊的主要領域是參與式感測(Crowdsensing),也就是群眾透過主動的觀察數據來找出其日常生活的問題點,並推動政府單位進行改善。這樣的方式有別於以往民眾只能被動地等待政府或其他大型機構,而使問題能夠更快速被發覺並確認,也能夠更有效節省政府的行政效能,不僅僅是被動地了解目前當地的空氣狀況,也能夠更積極地得知更大範圍的空氣品質圖像,甚至進一步在污染剛產生時就預警其他地區,這樣「自己環境自己救」的自主精神也貫徹了後續整個空氣盒子的發展歷程,並促成後續陳伶志老師與其他團體的合作。2014年,PM2.5的空污議題逐漸獲得了社會的關注,在此同時,陳伶志老師自己的兩歲孩子因氣喘而頻繁就醫。擔心氣喘問題會緊隨著孩子一生的陳伶志,把目光放到PM2.5監測器上面。陳伶志是資訊工程學者,並非空污監測的專門學者,因此努力地從市面上尋找監測器上感應特定物質的感測器,經過兩年「繳學費」的過程,終於找到了合適的感測器。在這個感測器的基礎上,產生了一個可以兼具準確性與普及性、可以廣泛應用的「空氣盒子」原型(圖3)。有了原型之後,便是把它投入參與式感測,然而當時整個研究團隊雖然盡可能的號召親朋好友加入,最多也只能找到20幾人投入監測。數據量過少,完全不足以進行更進一步的分析與推估,使得這項充滿願景的計畫一度陷入瓶頸。然而,2015年底的一場轉折,讓這個計畫得以重新加足馬力出發。

圖3、空氣盒子發展歷程(圖片來源:中研院《研之有物》網站)

串連擴大的空氣社群

在同樣的時間點,其實還有另外一群人也相當關注空氣污染的問題,這一群人的社群名字以及他們想要做到的東西就是「LASS」(Location Aware Sensor System,環境感測器網路系統),他們是民眾自發組織的社群,打算建置出一套環境感測網路系統的方法,依照這個方法,任何人都可以自己架設起這個系統,再把所得的環境資訊分享出去,透過共享的力量來解決共同遭遇的問題。當中的重要人物,是原本在IC公司上班並且綽號「哈爸」的許武龍,他注意到台灣環境議題方面的資訊還有許多的不足,於是開始思考自己如何能為環境感測做出一些改變。就在2015年中,LASS成功組織,並發起了第一個專案:針對PM2.5的感測網絡,哈爸也因此展開一系列宣講,希望找到更多伙伴,就在其中一次發表會上,哈爸與陳伶志老師相遇了。

「初期建立信任過程中還是有互相試探的成分,但後來端出來發現彼此東西是一模一樣,蠻震撼的。後來彼此能協助補足欠缺的地方,成為現在的成果。」(陳伶志)

也因為如此,陳伶志老師與LASS展開了一直持續至今的合作機緣,陳伶志老師也曾經笑著說:「很多時候空污的議題都是看到婆婆媽媽們出來,那就會有人問說爸爸們到哪去了?可能爸爸們都是晚上窩在房間裡打CODE(寫程式)去了(笑),我們那時候大概都是晚上十一點,大家都差不多把孩子安頓好之後,再約線上開會討論、交流跟寫CODE。」。這或許是一件極具「台灣特色」的事情,台灣社會在過去幾十年來,不斷鼓勵青年學子以電子跟資訊工程作為考試志願,造就了台灣非常多的工程師。這些工程師除了能夠打造過去所謂「電子新貴」的經濟動力,當這股動力進入社會之中,更重要的或許是能夠為這個社會的議題提供多少改變。

各自登山的空氣監測

翻開報紙,有時會看到因環保署測站數據與空氣盒子數據不一致所引發的紛爭,有些人會質疑環保署的測站是不是開了「美肌模式」,讓數據呈現得比較好看,這類的紛爭若是沒有獲得環保署妥善的回應,會演變成民間跟政府的針鋒相對,或者直白地說,某一方「打臉」了某一方這樣火藥味濃厚的情況。例如2018年底立委吳焜裕質疑空氣盒子並未經過嚴格的品管措施就公布數據,可能造成民眾恐慌,而這也引起無數民間團體的爭論。其中,中興大學環工系的莊秉潔教授當天就在個人臉書發文,表示立委要質詢的應該是環保署為何失去民眾的信任。但這樣的衝突有辦法避免嗎?

回顧兩者的設立目的,環保署的空氣品質監測站是為了從大尺度的角度綜觀整個台灣的空氣品質,我們可以想像我們面前是一張台灣的地圖,而我們將其劃分成77個格子,這樣我們的確可以快速地對於台灣各地的空氣品質有初步了解(圖4),也因此環保署測站的目標是標準地得出大範圍的空氣品質狀況。而空氣盒子則是民眾為了從小尺度的角度了解自身所處的空氣品質,也就是即時地回報各地的空氣品質狀況。

圖4、環保署空氣品質地圖(圖片來源:環保署空氣品質監測網)

再來檢視兩者的特性,環保署測站由政府設立,所以必須嚴格地遵守法規所規定的標準方法來進行作業,仰賴專業的技師進行維護與修繕,並且擁有較為多元的監測設備,能夠監測6種物質,但環保署的測站造價昂貴,每個測站的成本大約要60~100萬元,這的確也是這類測站無法廣泛設立的原因之一。而空氣盒子的組合成本約5000~8000元,在精準度上的確難以和環保署測站相比,在較為潮濕的環境下容易失準,若是太久沒有進行校正或更換零件也可能因為老化而失準,但其相較低廉許多的成本也使得民眾自身較能夠負擔。

|

|

環保署測站 |

空氣盒子 |

|

單點可監測範圍 |

大 |

小 |

|

設置密度 |

低 |

高 |

|

精準度 |

高 |

低 |

|

一般監測物質 |

臭氧、PM2.5、PM10、 |

CO2、PM2.5 |

|

設置成本 |

60~100萬 |

5000~8000 |

|

維護技術 |

需專業技術人員 |

可於社群內學習維護方式 |

表1、環保署測站與空氣盒子之比較

環保署的測站與空氣盒子在設立目的以及自身特點上,其實並無明顯衝突,或者可以說各有所長。雖然過往因為環境問題未能獲得政府有效的回答,而使得民眾、政府兩者之間呈現一種衝突的關係,但其實彼此之間有相當大的發展與合作互補空間,也或許能成為民眾與政府重新嘗試有效對話的新接口。

讓可能性發生

我們在面對很多議題時,很容易產生一種無力感,一部份是因為我們往往不是那個領域的「專家」,更重要的是我們不可能是每一個領域的專家,也沒有哪一個事件可以百分之百的說是屬於某個專業的,像是空污議題,裡面其實有非常多領域可以對其有所貢獻,例如環境工程、公共衛生、流行病學、公共行政,以及陳伶志老師的資訊科學領域。因為這其實就是現實社會的樣貌:由多元的人與專業所組成。所以我們在不是專家的同時,我們也可以試著去成為某個「專家」。就像陳伶志老師原本是資訊科學的專家,並不是特別研究空污的研究員,但陳伶志老師做出了一個特殊的切入點,也就是空氣盒子。透過長期的嘗試,空氣盒子得以走出實驗室,在社群的協力之下擴展到數千個小站點,到現在我們可以有一個即時得知空氣品質的地圖,連政府都主動想要來了解空氣盒子的運用,這至少打破了過去民眾跟政府對峙的僵局。這個合作並不是偶然,而是因為雙方一開始建立這些系統的精神是相符的,都是強調共有、開放的精神,所以當我們成立起了一套特殊的方法,並且保持開放的精神,那麼每一個參與者同時也能是研發者,所以每一個參與者都有可能成為一個「專家」,重新締造出溝通與連接的可能性。這或許正是台灣目前在面對各種議題時最需要、也最難能可貴,同時也可能是最具「台灣特色」的一個突破點。我們或許沒有那麼「硬」的專業,但我們並非無計可施,透過像空氣盒子這樣的參與方式,公民其實還是能夠做點什麼的,所以或許就是今天,各位回去就可以了解一下空氣盒子,甚至報名工作坊、加入這個社群,讓自己不僅僅是被動的使用者,也同時是積極摸索的研發者。

本著作係採用創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 台灣 授權條款授權.

本文歡迎媒體及相關平台轉載,惟請遵守引用原則:

1.姓名標示 2.非商業性 3.禁止改作。註明文章來源轉載自台大風險中心,以及附上資料來源並連結本文。

若僅引用部分資料和數據,務必在上架前與我們確認相關內容,若有採訪需求或其他合作事宜,請與我們聯繫。

※商業用途轉載,請與本中心連絡,謝謝。※

日常生活的能源革命

八個臺灣能源轉型先驅者的故事

★首部提出臺灣能源問題必備的框架與系統性思考

★八個先驅者案例,能源轉型下的未來生活

★一冊讓全國人民回歸理性、建立共同認知的作品

書籍介紹

序文:轉型的要義

新書發表座談會

6/21臺北信義誠品場次

7/4臺南午營場次

7/10臺大社科院場次

7/18新北蘆荻場次

7/19台中哲五場次

專書特別報導

與地球共生的企業– 繭裹子的節電行動

能源政策從轉向到轉歪

NBA球衣也可以是臺灣之光?!

都市能源社群與社區公民電廠

南風的下一章:台西村公民電廠與地方創生

突破僵化地方能源體制 顛覆老舊公務思維

展現公民力量-可愛城鎮的反空污逆襲

來自實驗室的魔法盒:串聯起來的空氣盒子

三生共存電廠的實踐

賦予爛地新光采,綠能下的小小世界