文/周桂田 中心主任&國家發展研究所教授兼所長

氣候變遷驅動下臺灣能源轉型挑戰系列文章(四)

參、能源民主

當全球正積極的展開氣候變遷下能源減碳、產業與空污治理變革的螺旋運動,而朝向綠色、低碳社會體系的轉換,雖然臺灣已經感受到國際的制裁壓力(垂直壓力)與社會內部環境與永續經濟呼聲(水平壓力),然而,老舊發展典範、思維與決策模式造成瓶頸式的政府治理、產業與社會之總體氣候與能源轉型怠惰及遲滯,在這個關鍵時刻已經形成臺灣的重大危機。

舉例而言,我國甫於2015年5月通過的《溫室氣體減量及管理法》以及同年7月向聯合國遞交的「國家自願減碳方案」(INDC),雖都正面的宣示臺灣減排基準,值得肯定;然而這兩個重大政策形成過程欠缺透明的風險評估與風險溝通,甚至政府宣示將從2016年執行第一期的減排方案,也未見與社會各界的討論與對話,似乎又走回傳統上由上而下的風險決策模式,不利於凝聚共識。

事實上,臺灣在能源轉型的現實中,如何形構從高碳經濟轉型至低碳經濟,需要國家建構全盤式的政府治理創新──政府內部建立跨各部會靈活協調的整合機制,以及涵蓋與社會各領域的對話(包括經濟、環境、健康、倫理、社會等),以建立政府與社會之間相互的信任(mutual trust)。

未能揚棄欠缺透明風險評估與溝通所導致長期的風險治理僵局(周桂田 ,2013),將延續政府與社會的對立。我們需要建構躍動的、創新的政府與社會夥伴關係,方能共同面對氣候災難、能源與低碳社會嚴厲的轉型挑戰。

一、轉型能耐變革

基本上,從發展型國家舊有治理思維的角度來看,在過去,臺灣做為新興工業國家有著治理上的特殊性,亦即,威權的管制科學政體透過由上而下、菁英技術官僚決策而迅速推動經濟與社會的發展。而這個治理模式,早先的確有其階段的正當性;然而,成也蕭何、敗也蕭何,當全球早已啟動科技民主程序而邁向新的社會經濟體系,緊抱發展型國家以經濟成長為優先而停留在褐色經濟思維,當為落後者。

事實上,即使以發展型國家為座標,在當代也面對了巨大環境、社會與經濟轉型的挑戰,而須進行制度性的翻轉(institutional turn)(Evans, 2005)。因之,發展型國家的轉型能耐(transformative capacity)變革,也需要從單面向的經濟驅動者(Weiss, 1998)轉換至全盤面對嚴峻的氣候災難、科技風險的治理者;而後者,政府治理需要創新與轉型,形成與公民社會緊密的夥伴關係(周桂田,2013)。

從第三波民主化的角度來看,此舉所涵蓋的科技民主與能源民主,也正是許多新興國家在民主鞏固浪潮之後,邁向民主化的最後一哩路。然而,現實上由我國近幾年重大經濟、科學園區開發案,可以看到我國政府決策模式仍然未脫離發展主義邏輯引導下「重經濟、輕風險」、夾雜威權專家政治之決策與管制文化,構作技術官僚遲滯或隱匿風險資訊並經常以不民主的方式強行推動具有爭議的開發案或重大風險政策。

臺灣能源轉型需要重新建構轉型能耐的變革。當一個國家面臨重大爭議轉型,該社會若能進行嚴格的監督,建構參與性的知識介入,以挑戰政府及產業的不當作為,這個社會即能發展出巨大的政治與社會轉量能。

事實上,我們看到,無論在氣候減碳、能源、產業與空污治理議題上,臺灣公民社會已經能夠建構系統性的風險知識,並倡議與國際同步的變革。而此年輕、巨量而活躍的能量不但突顯臺灣在東亞社會中民主的活力與優勢,更是契合國際上邁向低碳社會與經濟所重視的社會協議、團結與民主元素。

尤其,政府若能把握臺灣在轉型過程中,社會脆弱風險感知而轉化的社會民主元素,當能逐步建構國家轉型的契機。不僅從威權的專家政治的路徑依賴,轉向公民參與的路徑依賴,進而推展臺灣未來深具民主深化、創新的低碳社會藍圖。

二、建構驅動社會轉型網絡

當世界各國面對全球化跨界的能源排碳、產業與空污治理變革的三螺旋運動,我們看到,臺灣仍然深陷在治理轉型、產業轉型、社會轉型遲滯與怠惰之中,而使得氣候與能源轉型面臨挑戰。從上述的分析中,本文指出要破解此長期、複雜與結構性的轉型障礙,需要重塑(re-configure)社會發展的價值、更動風險治理的典範思維,並系統性地建構政府與社會的夥伴關係,亦即,將風險溝通植基在對話、協議與合作的決策制度創新之中。 而社會價值重塑、風險治理典範變革與決策溝通制度創新三者,並非一蹴可幾,需要巨大的社會量能才能夠驅動原本嚴重落後的氣候與能源轉型之臺灣社會。

在國際上,氣候變遷雖然逐漸成為各國民眾重要關注的議題,但由於牽涉各種社會價值、利益衝突、甚至決策管制,無論對於政府或NGO在推動相關政策或議題上都面臨挑戰。因此,如何將氣候風險與能源排碳議題持續的前台化(agendaing),變成社會關鍵性矚目而轉化為政治焦點,為重要的工程(Giddens, 2011)。在這個架構之下,建構全面性、多元利害關係者參與的行動網路,相當重要。

在臺灣的問題架構下,由於需要根本地重建各項轉型能耐,因此,發展創新、民主、多元的驅動社會轉型網絡,方能全盤的、逐步的、多面向的轉換社會價值、經濟發展思維與國家治理典範。亦即,要能夠撼動與改變褐色經濟模式下的政治與社會發展,需要多點、多面、多網絡的進行變革。因此,要迅速橋交與彌補過去與全球低碳社會發展脫鉤,需要以更靈活、彈性、對話、創新的網絡溝通行動機制來倡議與推動,而此符合工業4.0多元動能精神。

這個關鍵在氣候與能源政策上更為重要,尤其其涉及新的經濟社會、價值認知、世代正義與產業發展模式。因此,建立多元的驅動社會轉型網絡來創制新的社會永續論述、挑戰既有決策模式、形塑創新的社會價值與經濟思維,為臺灣當務之急。

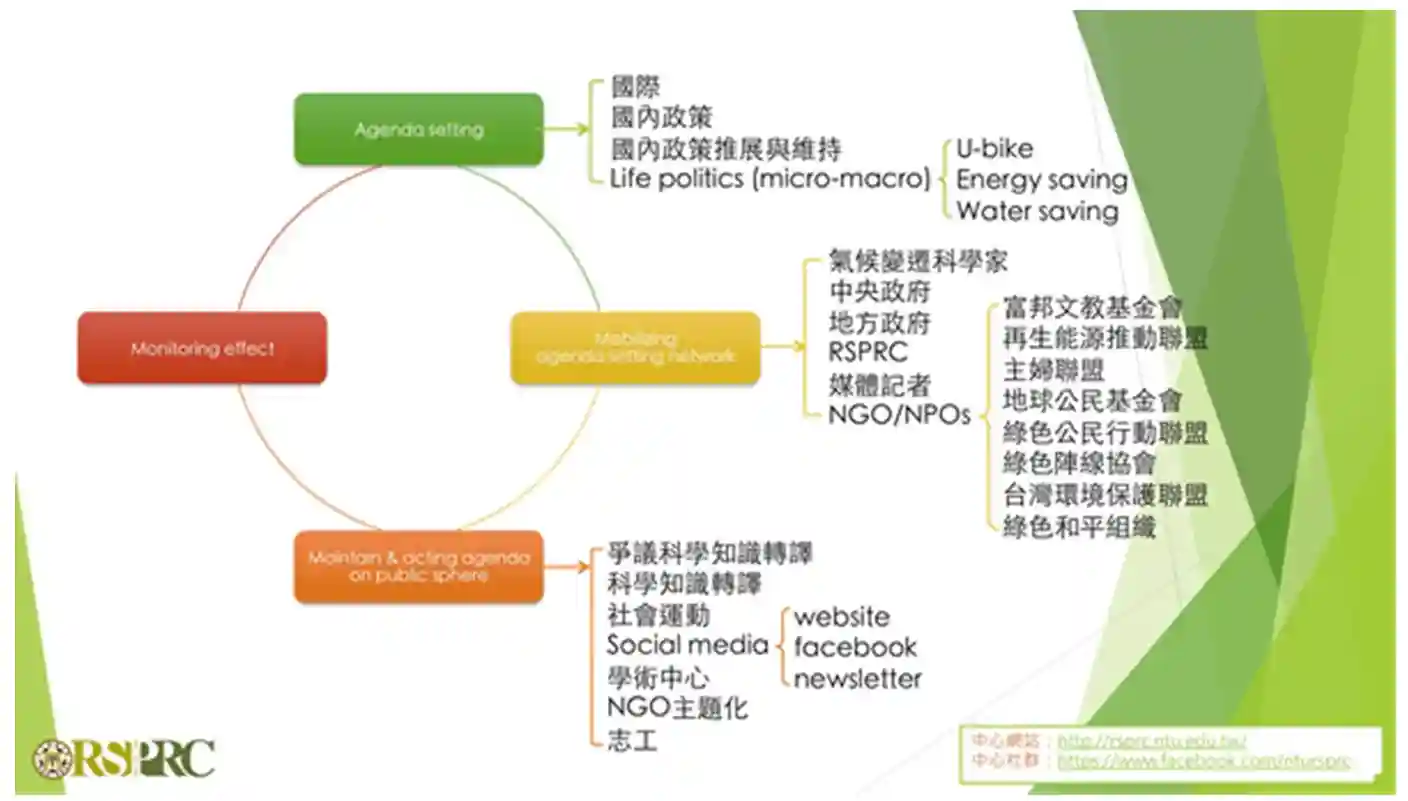

從鉅變社會之轉型管理(transitional management)角度,我們看到,這個多元的行動網絡包含不同層級行動者,包括政府(中央與地方)、科學家、媒體記者、各個NGOs/NPOs、學術研究中心(參見圖1)。透過這些動態多元的行動節點,一方面能夠透過對話與溝通的民主程序持續地設計長程的氣候與能源政策議程;另一方面能夠不斷的將議題擴大與前台化而發展社會永續的論述,深化國家能源轉型的動能。

這個行動網絡架構,對應臺灣目前高度活躍的公民社會,可以發展為相當清晰的多元網絡動員路徑(multi-mobilization roadmap),特別是近年來各領域公民團體日益系統性的就各種公共議題建構相當專業性的風險知識,如臺灣環保聯盟、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、富邦文教基金會、再生能源推動聯盟、主婦聯盟、綠色陣線、綠色和平組織等。臺灣在這個階段所發展出的社會強健性(social robustness) (周桂田,2013),有助於我國在嵌入國際、中央與地方的跨界氣候與能源轉型,翻轉過去單面向的政府菁英決策,而形成由下而上的動員。無論是價值典範、能源選擇、新經濟社會體系的動員與發散,都需要這股強大的社會能量。

總體而言,納入與翻轉臺灣活躍的社會民主網絡能量特質,擴大政治參與,並連動政府、產業與民間在朝向低碳與綠色的經濟、能源、與社會新典範發展,為我國躍向氣候變遷與能源轉型關鍵的新路徑。

圖1:轉型社會之驅動氣候變遷與能源轉型網絡

資料來源:作者製表

-

-

- Evans, Peter (2005) "The Challenges of the Institutional Turn: New Interdisciplinary Opportunities in Development Theory." The economic sociology of capitalism, pp. 90-116. Princeton Univ. Press.

- Weiss, Linda, 1998, The Myth of the Powerless State: Governing the Economy in the Global Era. Cambridge: Polity Press.

- 周桂田 (2013)。〈全球化風險挑戰下發展型國家之治理創新-以台灣公民知識監督決策為分析〉,《政治與社會評論》,2013年三月號,頁65-148。

-

本著作係採用創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 台灣 授權條款授權.

本文歡迎媒體及相關平台轉載,惟請遵守引用原則:

1.姓名標示 2.非商業性 3.禁止改作。註明文章來源轉載自台大風險中心,以及附上資料來源並連結本文。

若僅引用部分資料和數據,務必在上架前與我們確認相關內容,若有採訪需求或其他合作事宜,請與我們聯繫。

※商業用途轉載,請與本中心連絡,謝謝。※

氣候變遷驅動下臺灣能源轉型挑戰系列文章(一)全球氣候風險下之能源轉型

氣候變遷驅動下臺灣能源轉型挑戰系列文章(二)臺灣能源轉型的困境與挑戰

氣候變遷驅動下臺灣能源轉型挑戰系列文章(三)臺灣能源轉型的結構困境

本文章歡迎轉載,但請先與中心連絡,並註明出處,謝謝。