文/詹傑宇 中心兼任助理、郭雅婷 亞東科技大學行銷與流通管理系助理教授

世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)(下文簡稱為WEF)於2025年1月發布《2025全球風險報告》(The Global Risks Report 2025),主要重點是在於討論「分裂」(fragmented),包含四個面向的分裂風險:環境面向的分裂風險為「極端天氣事件」、政治面向的分裂風險為「地緣政治衝突」、社會面向的分裂為「社會極化」,與科技面向的分裂風險為「錯誤訊息與假訊息」。而且各面向的分裂風險並非獨立發生,而是相互交織、相互影響。

本文將首先介紹風險定義與全球風險感知調查(GRPS),其次著重四個面向的分裂風險與影響全球風險重要結構力量,最後提出對臺灣的影響與反思。

壹、《2025 全球風險報告》基本概念與研究方法

一、全球風險定義

《2025 全球風險報告》將「全球風險」定義為:「如果某一事件或情況發生,將對全球GDP、人口或自然資源產生負面影響的可能性」。並且將全球33種風險分為五種類別:經濟、環境、地緣政治、社會,與科技風險。

二、全球風險感知調查

全球風險感知調查(Global Risks Perception Survey, GRPS)(以下簡稱為GRPS)集結學界、政府、商界、國際組織等專家見解,更參考世界經濟論壇的高管意見調查(Executive Opinion Survey, EOS),以確定未來兩年對各國構成最嚴重威脅的風險,作為全球風險報告的資料來源。

2024年與2025年的GRPS皆由四個部分所組成(見表1):

表1 2025年 GRPS調查組成

|

2025年子項目 |

內容 |

|

全球風險概覽 |

透過邀請各領域專家來評估全球風險在近一年、兩年和十年尺度下的影響(嚴重程度),以呈現全球風險隨時間的變化。 |

|

全球風險影響 |

透過訪問各領域專家了解風險對全球的一系列潛在影響為何,以凸顯出全球風險之間的關係為何。 |

|

全球風險治理 |

透過邀請專家反思哪些方法有助於減少全球風險與因應風險的準備。 |

|

全球風險展望 |

透過詢問各方專家有哪些結構與格局上的因素,將影響未來的全球風險。 |

資料來源:作者翻譯自WEF (2025)

貳、2025年的重要發現(當前、短期與長期風險分佈)

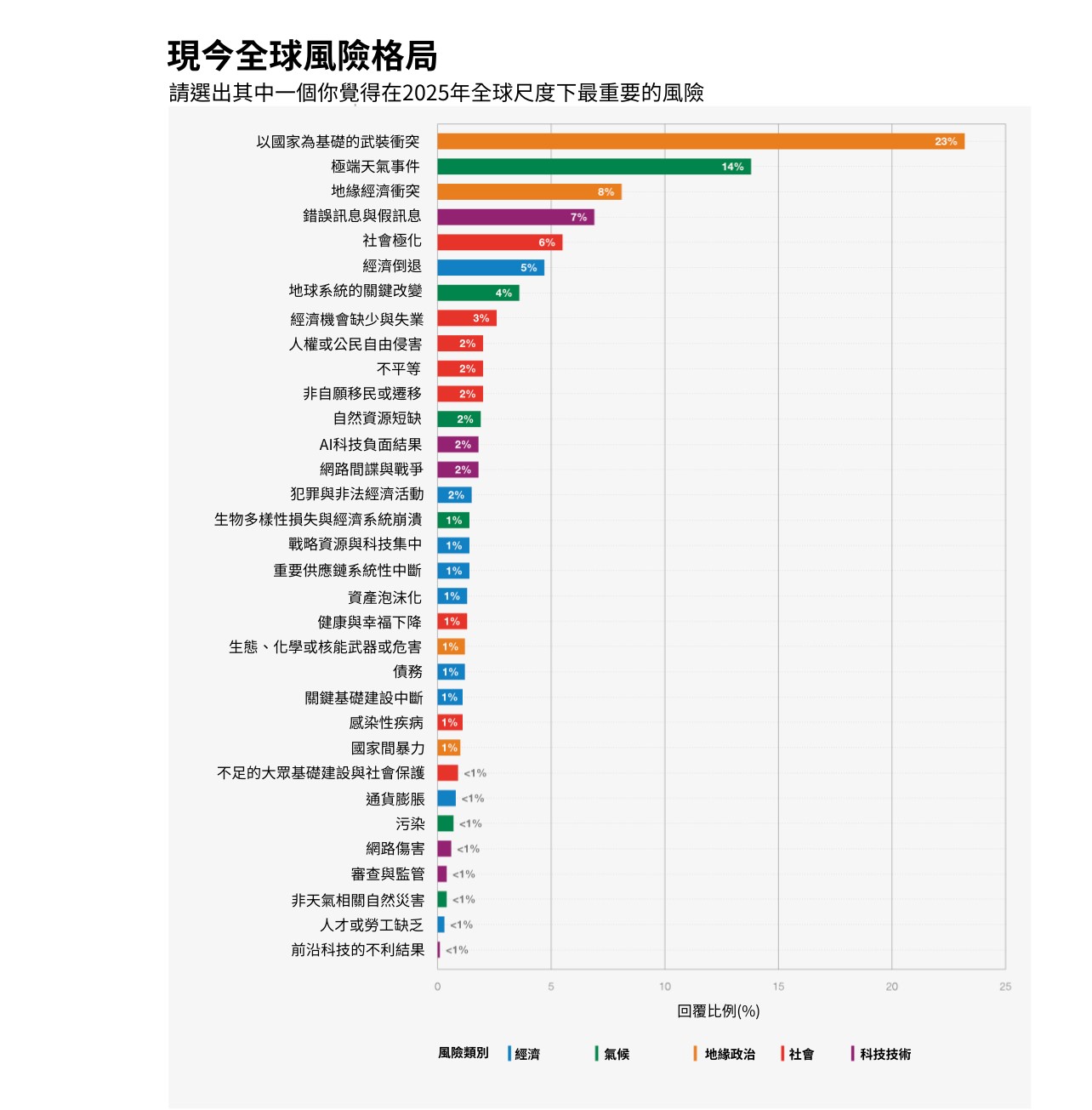

一、當前風險:地緣政治衝突影響依舊

2025年的風險分佈以「以國家為基礎的武裝衝突」(State-based armed conflict)為首,超越了「極端天氣事件」(Extreme weather events)與「錯誤訊息與假訊息」(Misinformation and disinformation),彰顯出受訪者對於地緣政治衝突的擔憂。

圖1 2025年當前的全球風險排名

資料來源:作者翻譯自WEF (2025) Figure B

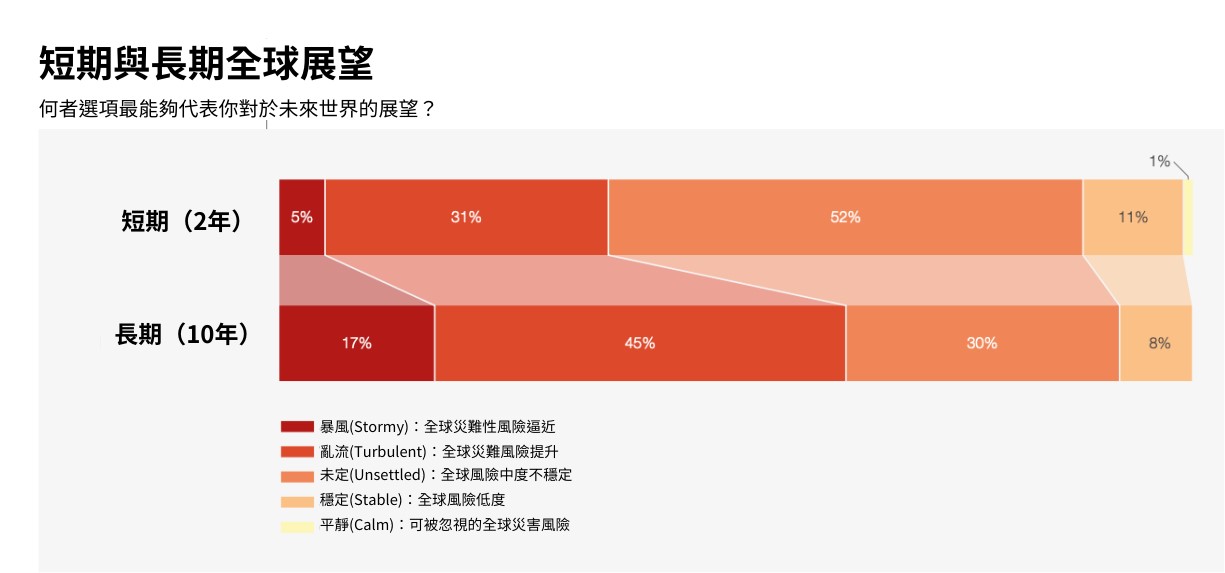

二、短期與長期風險:悲觀的黯淡未來

2025 年全球地緣政治、環境、社會、經濟和技術領域的前景日益分化,反映在GRPS的結果中,顯示出當前、短期與長期的暗淡前景。除了認為平靜(Calm)與穩定(Stable)的回覆之外,認為短期全球發展是未定(Unsettled)、亂流(Turbulent)、暴風(Stormy)的比例高達88%。相較於2024年GRPS結果而言, 2025年GRPS結果中多了4%,表示更多受訪者對未來的趨勢感到悲觀。相較於短期(2年),絕大多數的人認為長期未來發展比短期更悲觀,僅有8%的受訪者回覆認為是未來是穩定的。

圖2 全球風險在不同時間尺度下的嚴重性

資料來源:作者翻譯自WEF (2025) Figure A

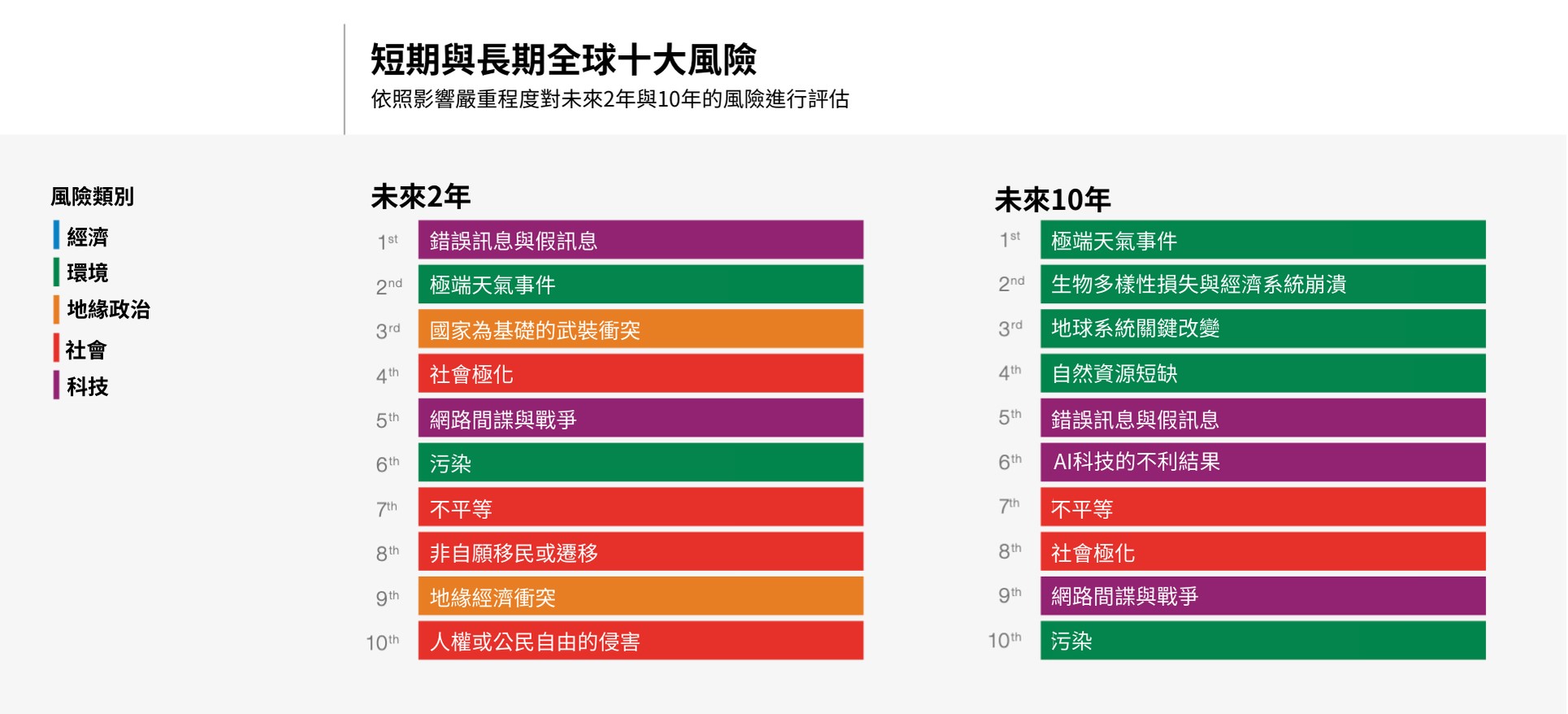

三、風險變化:短期錯誤訊息與假訊息風險位居第一,但環境風險影響依舊

與《2024全球風險報告》結果相同,短期(2027)的首要風險為「錯誤訊息與假訊息」,更值得注意的是「國家為基礎的武裝衝突」從去年排名第5,上升至第3。長期風險仍是由氣候環境風險獨佔前四名。

圖3 未來兩年(短期)與未來十年(長期)的風險排名變化

資料來源:作者翻譯自WEF (2025) Figure C

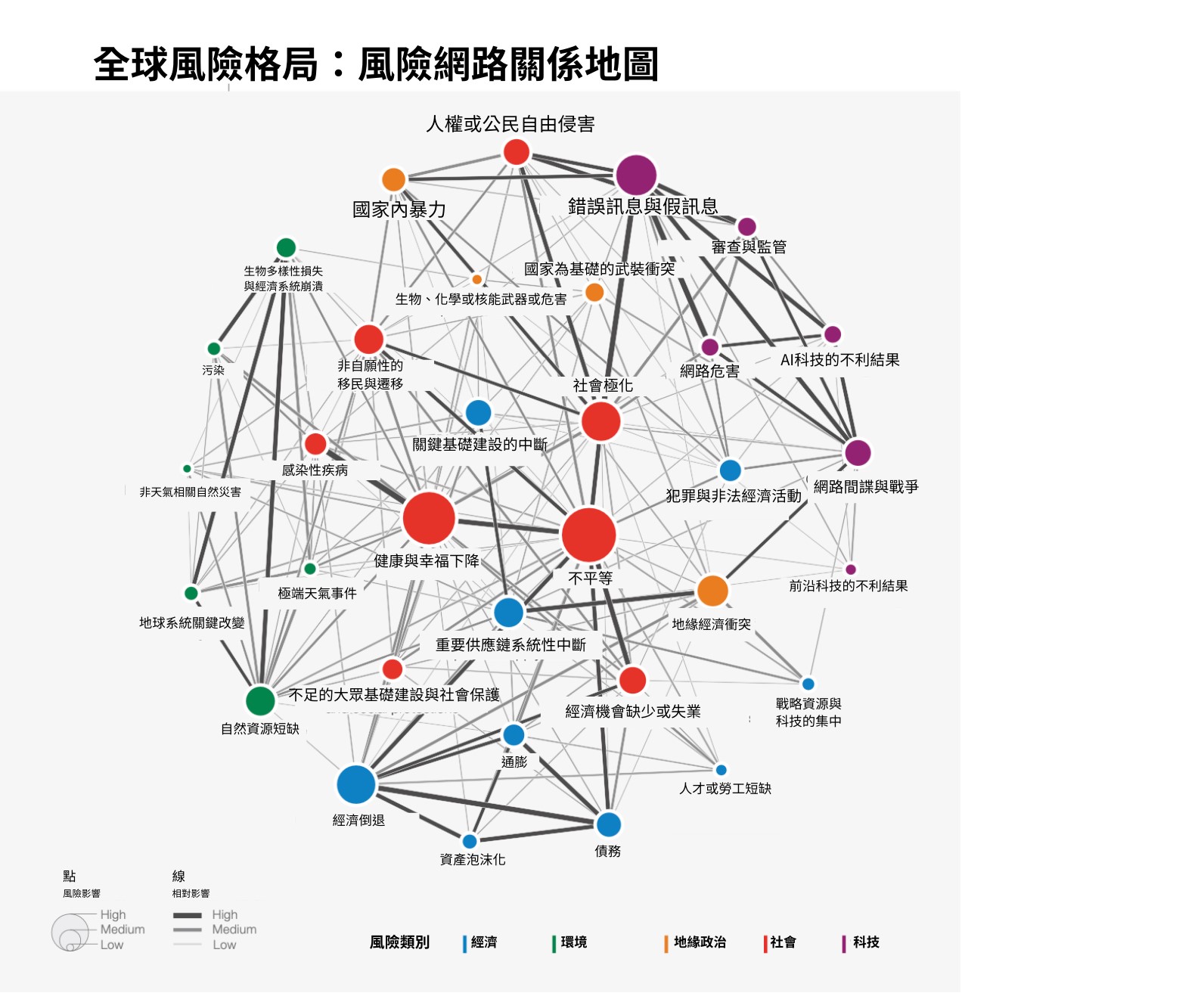

四、全球風險之間的網絡關係圖:社會面分裂下的不平等問題

全球風險之間的網絡關係圖(risk interconnections map)顯示出社會面分裂(societal fractures)是整個風險網絡的核心,不平等(inequality)被視為最核心的風險,影響其他類型風險,包含:社會極化(societal polarization)、錯誤訊息與假訊息、健康與幸福下降(decline in health and well-being)。

2022 年以來的生活費用(living cost)危機影響使不平等成為今年最大核心風險。經濟衰退、通貨膨脹和債務則是造成不平等的最主要原因。

圖4 全球風險之間的網絡關係圖

資料來源:作者翻譯自WEF(2025)Figure D

參、冷戰後最分裂的時代:四個面向的分裂風險

一、環境面向的分裂風險:環境風險逐年惡化

回顧過去20年,不論是長期風險還是短期風險,環境風險對人類社會生態系統的綜合影響居於前位。從2021年強調生物多樣性風險、2022年強調氣候行動失敗、2023年至今強調極端天氣事件,環境風險仍是現今各國政府必須優先回應的重點風險。極端天氣事件已連續兩年在長期風險排名第一。其中,污染(pollution)在短期風險排名,從去年第10名躍升至今年的第6名。強調碳、甲烷、氮等污染物的溫室效應,並指出淡水和海洋污染正影響人類生態系統健康。

二、政治面向的分裂風險:地緣政治衝突為核心的全球對抗

當期與短期最可能發生的地緣政治風險為「以國家為基礎的武裝衝突」,包含代理戰爭、內戰、政變,以及「地緣經濟對抗」(Geoeconomic confrontation),反映出對於俄烏戰爭、中東衝突與蘇丹內戰的擔憂,更彰顯出聯合國安理會無法解決國際間衝突,使得多邊主義的國際論壇失去作用,單邊主義持續興起。而政治不穩定的全球環境也連帶反映出各國開始採取以關稅為基礎的保護主義(tariff-based protectionism),將可能導致貿易戰升級。

三、社會面向的分裂風險:不平等為核心的社會兩極化

社會分裂的關鍵為「不平等」,特別是收入方面的不平等牽動了社會極化、非自願性移民與侵害人權,這些因素加劇了國際政治動盪以及國內對於氣候議題的共識下降。

四、科技面向的分裂風險:生成式AI加速錯誤訊息與假訊息傳播

2024年為AI突破性的一年,生成式AI(Generative Artificial Intelligence, GenAI)大幅提升計算的速度,並降低內容製作與傳播的門檻,使得判斷錯誤訊息與假訊息正確與否的難度提高。錯誤訊息與假訊息更與其他風險互相交織,如:影響選民投票行為、散播衝突地區的謠言等,以多種方式使地緣政治衝突惡化。

肆、影響全球風險重要結構力量

《2025 全球風險報告》回顧了過去20年的發展,從 2007-2008 年全球金融危機到COVID-19疫情,整理出當前主導全球風險的結構性力量:科技加速(Technological acceleration)、地緣戰略轉變(Geostrategic shifts)、氣候變遷(Climate change)和人口結構分化(Demographic bifurcation)(見表2)。

表2 主導全球風險的四個結構性力量

|

結構因素 |

內容 |

|

科技加速 |

科技加速與新興技術的發展路徑有關,特別是過去網際網路、生成式AI的發展。而科技進步也帶來公民數位足跡、生物技術風險。 |

|

地緣戰略改變 |

指地緣政治力量的組成不斷變化,影響著全球秩序的軟實力和硬實力。當前多邊制度面臨質疑以及人道主義的挑戰;經濟緊張局勢則關注全球貿易分裂的風險。 |

|

氣候變遷 |

全球暖化的各種可能軌跡以及對地球造成的影響。與污染趨勢密切相關,對健康和生態系統衝擊不斷。 |

|

人口結構分化 |

指世界各地人口規模增長和結構的變化。部分國家面臨超高齡化社會(65 歲以上人口佔總人口的 20% 以上),將面臨老人退休金與長期護理的危機。 |

資料來源:作者翻譯自WEF(2025)

伍、臺灣反思與借鑑

綜合來說,因歷史與地理因素使臺灣位處於地緣政經衝突第一線,極端天氣威脅猶存;加上人口結構變化影響就業市場,錯誤資訊與假訊息更在國族議題極化的社會發酵,使臺灣也同樣面臨各面向的分裂。

一、國際合作倒退與關稅經濟對抗

儘管目前全球國際關係版圖呈現多極對抗,臺海局勢的變化仍深受於中美兩國對抗框架影響。特別是過去3年,拜登政府大力金援俄烏戰爭,使得美國國內反抗聲浪不斷。而身為非自由主義的信徒,川普向來不信任國際組織並採用「以美國為優先」的政策方針,以國家利益為圭臬,將可能縮減美國對於國際組織的參與,以及減少對他國武裝衝突援助與干預的力道,反映在川普上任即宣布退出世界衛生組織(WHO),美國國際開發署(USAID)更直接停擺。因此,身處高衝突風險地區的臺灣必須務實增加軍事實力,以在現實主義為核心的國際環境求生存。

川普於就職典禮演講表示將大幅對外國徵收高額關稅,2月初針對墨西哥、加拿大徵收25%,中國加徵10%,更放話大幅調高臺灣晶片進口關稅,希望迫使臺灣半導體廠商赴美設廠。因此,可知關稅成為談判桌上的重要籌碼,儘管目前尚未針對臺灣進行額外關稅課徵,但目前臺灣有許多工廠設置於墨西哥,勢必仍會受到波及,彰顯目前地緣政治因素導致全球貿易局勢轉變。

過去強調各國貿易開放,避免國家與國家之間的貿易壁壘降低市場流通性。然而,現今「地緣經濟對抗」( geoeconomic confrontation)(如制裁、關稅、投資篩選等)風險深深影響以出口為主的臺灣。臺灣不具備以報復性關稅進行對抗的條件,較可能的方式為透過經貿談判,強調臺美雙方利益。若對臺灣晶片課徵高額關稅,勢將推升全球半導體價格,進一步加重企業生產成本壓力,造成通膨壓力持續升高。此舉不僅可能削弱晶片業者赴美設廠的經濟誘因,也不利於美方推動半導體供應鏈在地化與強化科技自主的整體戰略。

二、極端氣候與土石流災害可能加劇

2024年是臺灣自有觀測紀錄以來最熱的一年,年均溫達24.97°C,較長期(百年)平均高出近1.7°C,顯示出氣候暖化已進入加速階段。臺灣不僅面臨氣溫升高,極端天氣事件亦日益頻繁,尤以雙北山區的極端降雨現象最為明顯。高強度降雨是引發坡地災害的主要因子,《2024國家氣候變遷科學報告》指出,於RCP8.5高排放情境下,北部淡水河流域坡地的平均崩塌率,將由基期的0.16%–0.47%上升至21世紀末的0.23%–0.77%,顯示災害風險顯著升高。

在此背景下,臺灣亟需從氣候調適角度強化以下作為:一是推動坡地使用管制與高風險區域強制退場機制;二是強化極端降雨的早期預警與在地疏散應變系統;三是建立以氣候模型為基礎的區域土地利用政策與基礎建設規劃工具;四是提升山坡地保育與水土保持工程的韌性設計標準。透過科學數據與政策行動的整合,臺灣才能有效降低氣候災害風險,確保山區居民安全與國土永續。

三、人口結構老化造成人才短缺

臺灣將於2025年邁入超高齡社會,屆時65歲以上人口占比將超過20%,亦即每五人中即有一位為老年人口。高齡化趨勢對我國勞動市場構成重大挑戰,特別是在旅宿、餐飲等服務業,缺工問題已呈現結構性惡化。在產業轉型與價值觀變遷的背景下,少子化已成長期趨勢,進一步壓縮潛在勞動力供給。

面對勞動力萎縮,各國政府已陸續推動延後退休年齡政策,如德國與法國透過延長法定退休年限以延緩人力斷層。臺灣亦規劃修正《勞動基準法》,預計允許勞資協議延後現行65歲強制退休年齡。此外,部分企業已積極導入自動化與智慧化製程,藉以降低對人力的依賴。

展望未來,除制度改革與技術升級外,企業亦應積極建構高齡友善職場環境,鼓勵並支持高齡者持續參與勞動市場。結合彈性工時、職務再設計與在職訓練等措施,可提升高齡就業意願與工作效率,作為緩解缺工壓力的關鍵對策之一。

四、生成式人工智慧與假訊息監管

生成式人工智慧具備高速且大規模產製文字、圖像與影音內容的能力,且操作門檻相對較低。在社群媒體的放大效應下,相關內容能迅速擴散。當此類技術被應用於錯誤資訊傳播,如深度偽造(deepfake)技術介入政治宣傳、境外資訊滲透與金融詐騙時,將嚴重侵蝕數位環境的可信度與資訊正確性,並可能進一步加劇社會撕裂與信任危機。

目前臺灣主要的數位監管機構包括國家通訊傳播委員會(NCC)及行政院數位發展部(MODA),雖已針對部分生成式AI相關風險進行政策回應,然面對日益龐大的AI生成內容流通規模,現行監管資源與技術能力明顯不足,難以有效因應潛在風險。

因此,未來應優先強化跨部門協作架構,整合通訊、資安、教育與司法等系統資源,並引進生成式人工智慧內容之標示制度、透明度機制與事實查核生態體系。同時,未來應加速建立人工智慧生成內容的識別標準與標示機制,並強化平台業者對可疑資訊的即時通報義務,以及賦予平台明確的風險管理義務,以提升訊息正確性與假訊息預警能力。因此,臺灣面臨生成式人工智慧與假訊息流竄之際,可在維護言論自由的同時,提升數位空間的透明度與資訊治理效能,防範生成式人工智慧與假訊息對民主社會造成的結構性衝擊。

- World Economic Forum. (2024). The Global Risks Report 2024, 19th Edition — Insight Report. Geneva: World Economic Forum.

- World Economic Forum. (2025). The Global Risks Report 2025, 20th Edition — Insight Report. Geneva: World Economic Forum.

- 胡祐瑄(2021)。〈世界經濟論壇(WEF)《2021全球風險報告》重點整理〉。

- 許晃雄、王嘉琪、陳正達、李明旭、詹士樑(2024)。《國家氣候變遷科學報告2024:現象、衝擊與調適》[許晃雄、李明旭 主編]。國家科學及技術委員會與環境部聯合出版。

- 張睿寧(2022)。〈世界經濟論壇(WEF)《2022全球風險報告》重點整理〉。

- 臧婕閔、郭雅婷、許令儒(2024)。〈世界經濟論壇(WEF)《2024全球風險報告》重點整理與反思〉。

- 魏麗容、郭雅婷(2023)。〈世界經濟論壇(WEF)《2023全球風險報告》重點整理與反思〉。

本著作係採用創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 台灣 授權條款授權.

本文歡迎媒體及相關平台轉載,惟請遵守引用原則:

1.姓名標示 2.非商業性 3.禁止改作。註明文章來源轉載自台大風險中心,以及附上資料來源並連結本文。

若僅引用部分資料和數據,務必在上架前與我們確認相關內容,若有採訪需求或其他合作事宜,請與我們聯繫。

※商業用途轉載,請與本中心連絡,謝謝。※