文/王瑞庚 中心助理研究員

近日臺灣民眾又遭受「嚴重空污」的風險威脅,特別是中南部空氣品質屢屢到達警戒範圍,讓民眾苦不堪言。其實2017年環保署為了提升空氣品質做了許多努力,上半年比起歷年同時期也有改善,但下半年真正空污季來臨時,才發現縱有改善,但效果仍有待加強。本文從治理概念與架構層面,綜觀整體臺灣空氣品質治理,參照美國經驗,對於臺灣空氣品質管理區域與空污法修法提出兩點意見,強調治理改革才有好空氣。

一、興革事項已做很多 卻仍有不足

綜觀臺灣的空氣品質治理歷史,臺灣隨著國民所得增加,民眾生活品質要求與環保署意識提升,促使政府逐步加嚴排放標準(蕭代基、張瓊婷,1999:6)。不過隨著臺灣人口成長與經濟規模快速成長,能源、高排放產業、交通與居住部門排放污染愈來愈大,已經超過環境負荷,這樣的衝突到近年發展到高峰。臺灣自2010年反國光石化運動後,環境運動脈絡中興起了「反空污運動」。最主要的改變是公民運動提出的風險知識論述監督政策進行,讓當時的馬英九總統要求環保署盡快訂定PM2.5管制標準,隔年宣布停止國光石化開發案,2012年完成PM2.5標準的訂定。此後「空氣品質治理」成為當前臺灣社會與政治上的重要議題,使得馬英九政府最後兩年(2014年-2015年)與蔡英文政府(2016年-至今)成為國家施政的重點。遂於2015年8月再提出「清淨空氣行動計畫」,民進黨政府於2016年針對國民黨版本的「清淨空氣行動計畫」提出了「修正計劃」,陸續也在2016年11、12月進行《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》修正草案和實施空氣品質AQI指標。2017年政府將提升空氣品質列為主要政策,推出最新的「14+N」空污防制措施,並且預告修訂空氣污染防制法、公告固定污染源有害空氣污染排放標準(草案)、固定與移動污染源多項子法修正以配合14+N相關措施執行。

在14+N可以說是近年最具體的空氣品質改善措施,除了明確列出各項主要污染源的減量目標,也提出達到此減量目標之相應可行具體措施,特別是PM2.5的原生與衍生源減量。14+N能做到這個程度,與2015年以後空氣品質模擬幾份報告能根據逐漸成熟的排放清冊、監測資料與空氣品質模式提出政策需要的數據有關,並且2017年採納了學者建議強化了固定污染源的管制力度,吸納了能源轉型改善空污的概念,因此鍋爐管制、鍋爐改燒天然氣、火力電廠排放等等。但最後只能訂出未達法訂標準的18µg/m3,且無達到15µg/m3法訂標準的期程,令人費解。空氣污染防制法修法,明訂有害空污染物管理、加強生煤管制力道並有意正式推動總量管制,且提高罰責與吹哨者制度落實,但本質上卻是在既有框架中修法。首先,目前溫室氣體與空氣污染政策各行其是,兩者都高度相關於能源與產業轉型的國家戰略,但兩者在政治議程中經常分開進行,若能整合管制口徑,方能有效推估預期效益並管考政策成效,例如生煤管制效益就應該包含溫室氣體減量和健康、環境效益。此外,生煤使用未明確訂出年限,似乎希望國家在經濟與能源上位政策之無煤時程確立下,透過許可證制度微調來減煤。但先進的環境與健康論述,職責上應該就是由環保署來提出,不可能等待行政與經濟部門進化。至於有害空氣污染物管制,第一階段於2020年1月1日施行,優先管制29項有害空氣污染物;第二階段於2021年1月1日施行,管制20項有害空氣污染物;第三階段於2023年1月1日施行,管制23項有害空氣污染物。雖然相對於美國清淨空氣法(CAA)所管制188種,仍有差距,但總算是開始列管。

可以肯定2017年環保署推動許多空氣品質管制興革事項,政策未盡完善之處可以理解。惟當代許多決策仰賴管制科學知識,除了正確解讀與運用知識,然而這些知識必須在適當治理概念與架構中才能訂出有效的政策。本文參照美國經驗提出至今最新的空氣品質政策治理面兩項建議,皆是針對未來要達到空氣品質目標的關鍵,若能改善方能推動更有效的政策,守護國民健康與環境。

二、對焦治理力量於空污災民、災區

14+N政策目標,先不管目前的18µg/m3到15µg/m3要怎麼做到。以全國年平均管制就已經不合時宜,可能導致政策對於民眾最關切的高污染地區課責力度不足。也就是說,決策之參考數據被平均值美化了,降低了特定管制力道。因此,應結合考量地理與氣候因素,重新劃定跨行政區之空氣品質管理區,而此管理區應按照污染擴散與管制實況劃定,可能包含一個不完整的行政區。

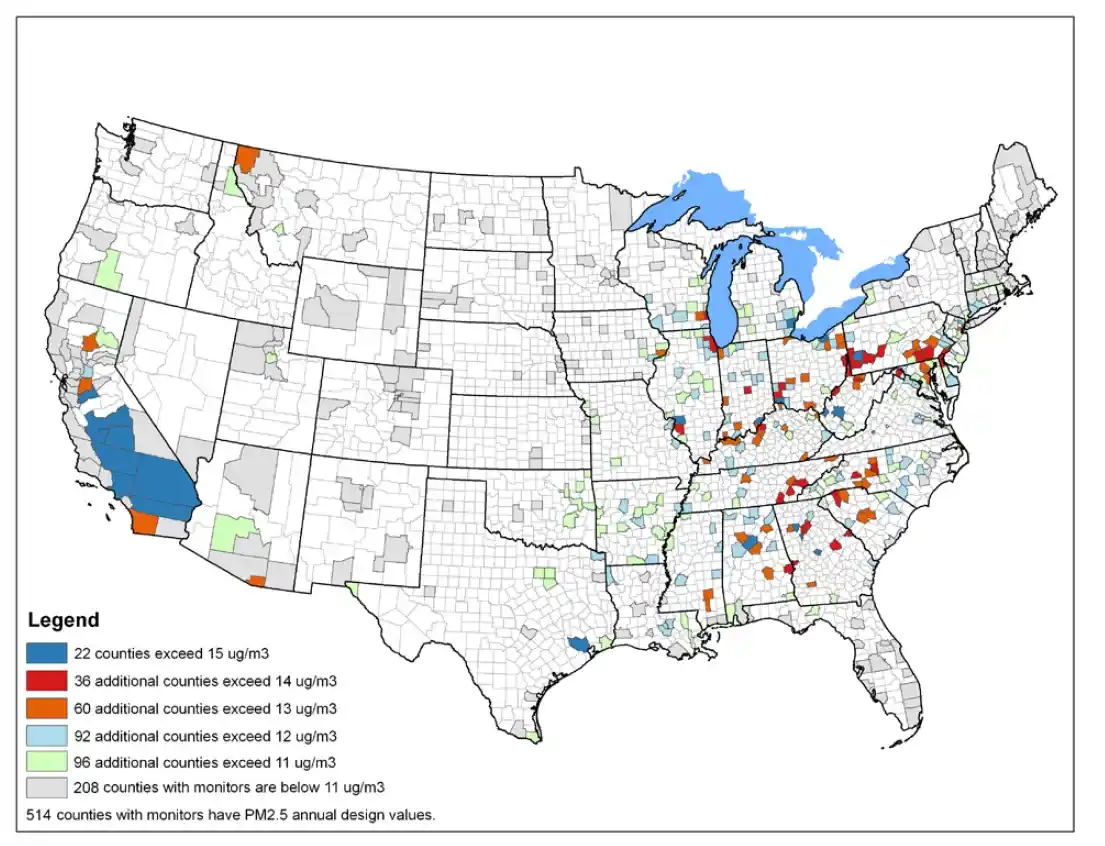

到2004年其實美國各州年平均已經達到1997年提出的15µg/m3的年均標準,並且於2012年修訂為12µg/m3,實際上大多數州已達到標準。但由於不斷強化的課責性,以空品區或州的年平均值為目標已經無法滿足真正維護健康的需求,研究指出都會與工業區濃度遠高於其他地區,因此必須掌握更小範圍進行更精確的治理。到2012年EPA所掌握到的空氣品質評估與管理,已經到達以郡為單位(圖1),每個郡又劃分為數個監測區的精緻程度EPA(2013: 2-10)。目前EPA的管制措施,即是以郡為單位,要求各州乾淨空氣法案實行計畫(State Implement Plan, SIP)要以這些郡為重點來達標。在聯邦層級以郡為單位來考核,在州層級更是將空氣品質管理按照實際受到地形、氣候影響的污染擴散情況,重新劃分出最有效的管理區。基於污染實際擴散情況,美國的空氣品質管理區分為郡(county)、空氣管理區(air district)和空氣流域(air basins)。

圖1 以郡改善單位之美國PM2.5空氣品質管理

以加州為例,加州有58個郡,按照相近似的地理與氣候條件15個空氣流域,而考慮污染源跨域,加州有35個空氣管理區可能跨越多個空氣流域,並且由多個郡所組成。[註1] 例如圖2為一般所稱的南加州,它包含了十個郡。其中的全部的橘郡、非沙漠區的洛杉磯、Riverside郡及一小部份的San Bernardino,組成了南岸空氣品質管理區(South Coast Air Quality Management District, SCAQMD)。因為從洛杉磯都會區大量的污染會隨著西風影響到Salton和Mojave desert空氣流域,這些人口稠密區空氣污染成因與影響和沙漠地區不同,因此沙漠地區規劃入Antelope Valley和Mojave Desert兩個空氣管理區。由此可見,美國的空氣品質管理,對於空氣品質模擬和監測需要有相當精細的掌握。管理區是清淨空氣法案與州的SIPs賦予實權,它必需提出空氣品質管理計畫(Air Quality Management Plan, AQMP)。針對該地特殊的情況,管理區有不同的編制與權責,專門來改善該區空氣品質。例如南岸空氣品質管理區就特別管考空氣品質相關能源年度政策。明訂南岸空氣品質管理局能建立能源相關政策整合評估,有關有毒空氣污染物、溫室氣體與能源相關議題,確保乾淨空氣與健康經濟(SCAQMD, 2011: 1),並訂出該區的管理法並執行(CEPA, 2003)。

圖2 南加州空氣品質流域

資料來源:CEPA(2017)

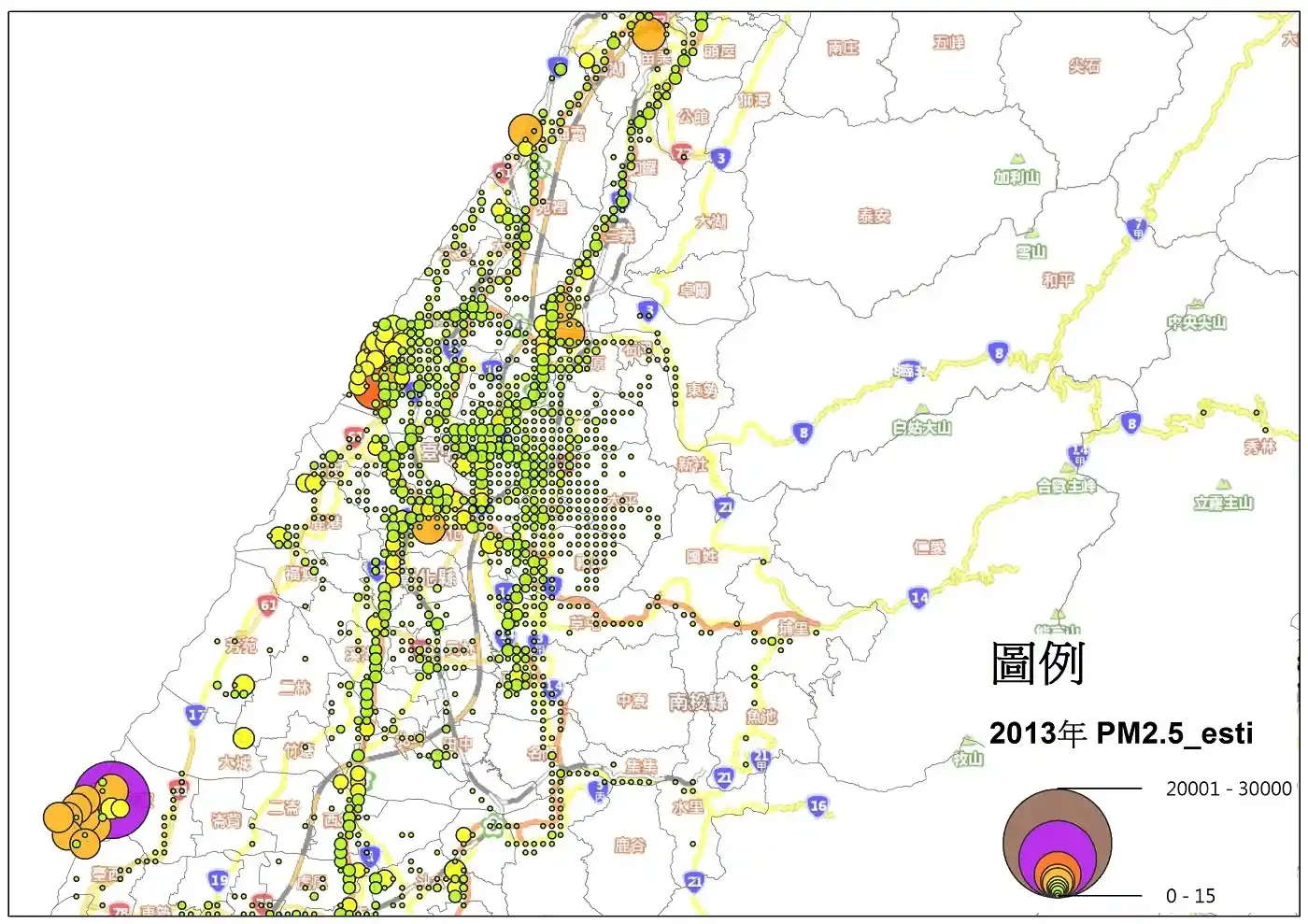

按照這樣的分法,臺灣一些跨域污染問題就可以得到解決。例如長期以來困擾的埔里受到大臺中地區污染影響、彰化大城受到六輕污染的問題。受限於目前以各縣市為主要執行單位,空氣品質管理區並沒有執行實體的情況下,使得上述污染變成跨域問題。目前將臺中、彰化、南投整體算為「中部空品區」並不符合空氣污染擴散實況,廣大的南投地區,深入中央山脈高山並沒有空氣污染問題。但是由臺中地區污染物,沿烏溪河谷進入人口稠密的埔里盆地,若對流不佳造成埔里PM2.5濃度居高不下。該區可以仿效加州南岸空氣品質管理區,該區的Riverside郡為全美空污嚴重地區,美國西岸的西風,將洛杉磯、橘郡的污染物吹入Riverside郡位於的Santa Ana河流域盆地造成嚴重污染。對照圖1可以看到,它是全美22個PM2.5年均濃度超過15µg/m3的郡。但西部的橘郡卻低於11µg/m3。美國舊金山灣區是西部石化重鎮,整個廣義舊金山灣區大約為一半個臺灣島大18,040 km2。灣區的空氣品質管理區即包含七個郡與Solano和Sonoma郡的一部份,同樣不是完全按照郡來區分。圖3可以看到,中彰投雲四縣排放情況,集中在臺中港區、市區與麥寮六輕,考慮到彰化北部可能受到臺中影響較大,但南部顯然是六輕影響較大,是否應將彰化分成兩個部份管理?現行將中彰投、雲嘉南區分為兩區是否合宜?都有待空氣品質模式相關專家來說明,不過顯然現有的分區有待改善。其實2015年以後,環保署主要採用作為政策參考的研究報告包括張艮輝等(2016、2017)與吳義林(2013、2015),加上莊秉潔(2017)的GTx模式,不只是提供了減量與濃度關係資訊。更是清楚呈現了臺灣3.6萬 km2大小,污染物擴散不但超過各縣市行政範圍,且遠超過現在空氣品質管理區的範圍。因此,應該是以空污重災區與災民為首要治理對象,「針對特定區域」與「特定縣市」的年均濃度來設定階段目標,而非全國年均值。

圖3 2013年中彰投雲地區PM2.5排放地圖

資料來源:TED9.0、風險社會與政策研究中心,鍾明光等製表

環保署目前對管制目標的認識還是以全國年平均為主,如此一來可能低估真正需要能源、產業與交通排放減量的成本與力度,低估問題嚴重性導致延緩或無法達到改善空氣品質的目標。應該要修正,至少針對高屏地區、臺中沿海、埔里盆地與麥寮周圍都要降到18µg/m3,且應對於何時這些地區要達到法定15µg/m3,才是符合真正維護健康標準的需要。以「全國年平均濃度」作為目標,已經不是能夠滿足民眾對健康權要求的管制論述(實際空品區應如何規劃,仍有待空氣品質模式與暴露風險專業來規劃)。

三、通盤檢討週期制度化,縮減管制等候期

1970年清淨空氣法案,於Section 108-109明訂了空氣品質標準,應不斷地經常予以適當的編修,並根據評估和最新的控制技術進行更新,設定主要空氣品質標準目的即為保護健康,次標準為全民綜合福祉(意味妥協於成本效益控制下的彈性範圍),並且設立獨立科學審查與建議委員會來進行標準的評估。(Bachmann, 2007: 666)引述了清淨空氣法案的技術補充說明,清楚描述了整個NAAQS,必需建立在最新科學知識上:

評估必須精確的回應各類與相關室外空氣污染所有學界認可的公共健康以及福祉影響的最新科學知識。

根據清淨空氣法案,EPA得以根據最新科學研究成果,透過訂定、更新與執行「國家空氣品質標準」(National Ambient Air Quality Standards, NAAQS),各種具體政策規劃和工具都圍繞著達成「國家空氣品質標準」為目的,讓EPA能結合科學與行政,實踐國會賦予之職責,並具有行政效力,強化課責性。這套程序將週期性不斷循環,懸浮微粒至今已經完成五次完整標準程序,PM2.5則1997年、2006年、2012年完成三次(EPA, 2016)。空氣品質管理的核心是為了達成NAAQS,執行過程則是交由各州SIPs,由於美國的清淨空氣法Section 110(a)(1)明訂NAAQS修訂後三年,各州必需訂出加入公民意見並符合標準的SIPs(EPA, 2006: 2;CAA §110),但臺灣的空氣污染防制法沒有相關規定。

我國在2012年公告PM2.5空氣品質標準,於2015年提出清淨空氣行動計畫是3年時間。惟該計畫提出之減量規劃有些未見具體措施,有些則是改善力度過輕。一直要到2017年的「14+N」才能有明確的手段與目標一致的施政規劃,這樣就是5年的時間。我國環保署沒有美國EPA一樣強大的研究編制,因此管制決策所需之管制科學知識乃靠委託研究,但委託時間與被運用至決策的時間並沒有明確規範。

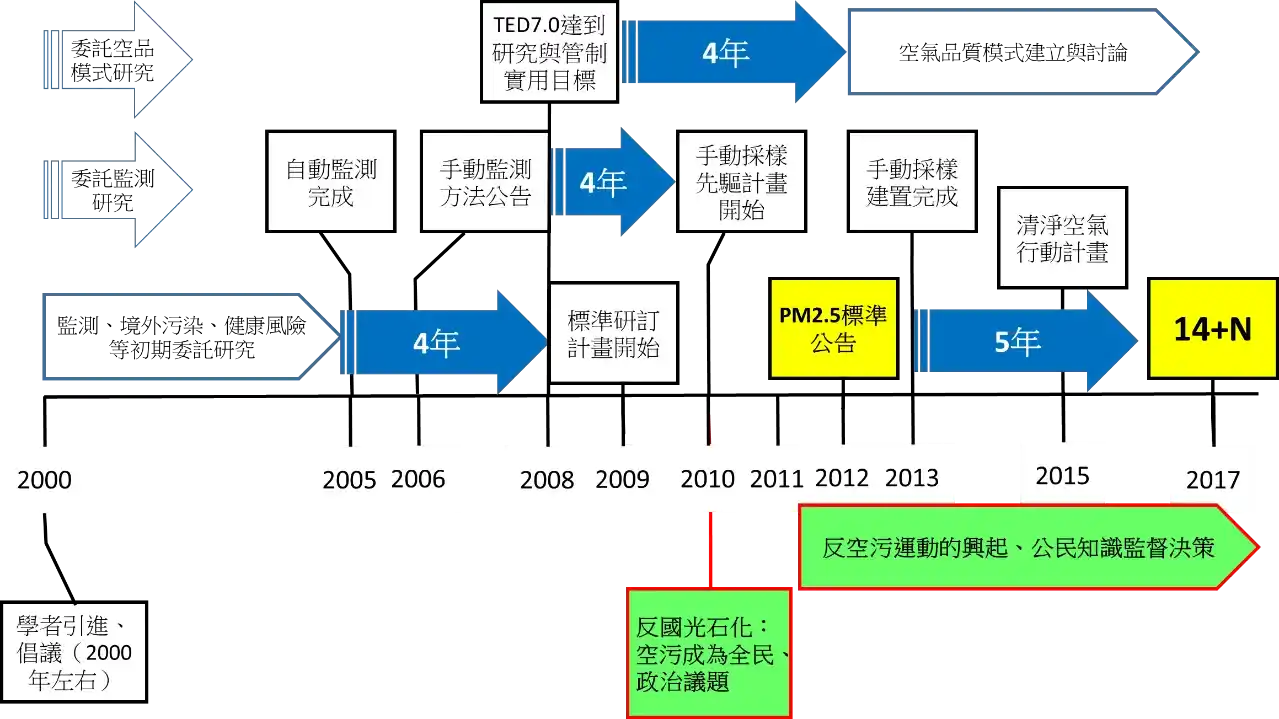

圖4 PM2.5知識與治理進展

資料來源:作者製表

圖4呈現PM2.5管制科學知識與治理進展。國內至少在2000年左右即有一些微粒污染物研究,包括監測、境外污染與健康風險(詹長權、黃景祥,1999;吳義林,2001;吳義林等,2003;蔣本基等,2003),空氣品質模式也於當時開發,但標準研訂到政策推出始終無法跟上社會要求之速度。環保署其實於2006年已經參照美國訂出我國PM2.5手動採樣法準則(NIEA A205.10C),但竟然未即時推動手動監測的系統建置(賴映方等,2015:1-1–1-4)。一直要等到2010年12月,環保署才開始委託李崇德等人討論手動監測,含採樣地點選擇、採樣動線、儀器備援、同步採樣和樣本運送規畫等事宜,方於2013年完成手動監測系統(李崇德等,2012:6-10)。空氣品質模式也是在2012年PM2.5標準訂出後,環保署才將成果透過委託計畫導入管制措施相關計畫中,作為訂定政策之依據。自反國光石化運動之後,全臺與各地的反空污運動接連不斷,讓改善臺灣空氣品質受到政治與社會各界的重視。政黨輪替後,推促著政府積極進行一連串作為,包括環保署針對空氣污染防制策略提出具體行動措施及召開14+N空氣污染防制策略對焦討論會,作為政府的對焦回應。然而時間一過就是十七年。

由此可以看到,過去十七年間,PM2.5治理進度就出現許多等候期。2015年適逢總統選舉,結果又是政黨輪替、內閣改組,許多政策經費也先暫停,而後又要重新審查修改。若原先的工作延續部份,尚可在機關內部繼續推動,但若涉及興革事項,就會暫時擱置。清淨空氣行動計畫牽涉的是對PM2.5加嚴減量多項措施,屬於興革事項也就停擺,新政府上任重新審視提出修正計畫,又加強為「14+N」,固為美事,待院會通過,但是之前耗費之政治時間成本,造成的等候實在多餘。[註2] 特別要說明,所謂等候期,當然不是說環保署沒有做事,官署都有做不完的事,從最近環保署的《空氣品質保護紀實》報告也可以看到,這段期間還是做了很多空氣品質相關施政。但就行政機關實際情況而言,如果沒有被「上面」重視,優先次序上只好先衝其他施政重點,不可能進行重大的興革政策。若是缺乏法源依據,往往淪於政治決定,也因此更受到政治因素干擾。且根據美國清淨空氣法,SIPs制訂過程即納入公民意見方能通過,但臺灣是推出了政策再請大家提出「N」。當然能理解「時間緊迫」不能再拖,不過政策已經推出,架構已定,大家提出的「N」有辦法執行嗎?

回歸問題本質,美國的清淨空氣法Section 108-109明訂了空氣品質標準(CAA §108-109),應不斷地經常予以適當的編修,並根據評估和最新的控制技術進行更新,設定主要空氣品質標準目的即為保護健康,Section110(a)(1)明訂NAAQS修訂後三年,各州必需訂出加入公民意見並符合標準的SIPs(EPA, 2006: 2)。若這兩項法制概念能進入臺灣的空氣污染防制法,相信對於空氣品質維護時間掌握,能盡量按照科學研究與公民社會要求來進展。

四、治理改革帶來好空氣

環保署2017年至今戮力推動許多空氣品質政策,應予以肯定,總有不足之處尚能聽取各界意見,盡力修正。總體而言正面高於負面,對空氣品質提升應能有具體改善。但目前推出之政策,從治理面尚有兩項建議,事關未來空氣品質能否達到真正保護國人健康的目標。首先是目前包括14+N措施與一般政策宣講,都是以全國年平均濃度為目標,如此可能導致政策對於民眾最關切的高污染地區課責力度不足。以美國為例,即以郡為統計目標,考量實際地理、氣候因素的空氣流域,訂定可以包含數個郡與部份郡的空氣品質管理區,並賦予實際管理權。若此,臺灣可以把埔里和臺中地區,大城鄉與麥寮地區的管制關連起來,整合資源進行管理,方能針對空氣品質污染嚴重地區,提出針對性的改善政策,提高治理成效。

第二,美國的清淨空氣法Section 108-109明訂了空氣品質標準(CAA §108 -109),應根據評估和最新的控制技術,不斷地經常予以適當的編修,Section 110(a)(1)則規定標準修訂後三年,各州必需訂出加入公民意見並符合標準的SIPs(EPA, 2006: 2)。若這兩項法制概念能進入臺灣的空氣污染防制法,相信對於空氣品質維護時間掌握,能盡量按照科學研究與公民社會要求來進展。

惟臺灣與美國國情不同。美國在1997年PM2.5管制標準公布後,必有遊說、訴訟的行動展開。1997年的新標準,隨即遭受到超過50個產業團體、州、環境與其他團體對聯邦法院提起訴訟,初期的判決對EPA不利,法院認為EPA的決策是武斷而任性的。此時EPA也準備好要開啟一個更完整的健康風險評估計畫,來捍衛自己維護健康的職責。一直到2002年5月的更審判決,聯邦法院才支持EPA的標準。鑑於愈來愈複雜的管制科學與愈來愈高的健康權要求,此時科學界意識到處理空氣污染這種高度跨界風險,必須採取一種整合性風險評估的途徑,使決策有更強的風險論述,強化空氣品質管理的倡議與革新就此展開,這就是另外一個故事了。因此,美國的空氣品質治理雖有法源依據,強化科學證據與程序,但是面臨到訴訟還是會延宕時日,這是美國的公民社會監督與制衡行政權的方式。

相對而言,臺灣應發揮優勢、截長補短。學習美國將管制單位縮小,並且把標準訂定、修訂與執行時程入法,一方面強化事前社會溝通,共同參與決策的制度。相信除了管制技術面提升,這兩點治理改革能夠有效提升空氣品質治理的成效,維護國人呼吸健康空氣的權利。

- 吳義林(2001)。〈衍生性氣膠與其前驅物之相關性研究〉,(環保署委託計劃EPA-90-FA17-03-90BO25)。臺北:行政院環保署。

- 吳義林、蔡德明、王錫豐(2015)。〈細懸浮微粒(PM2.5)成分與形成速率分析〉,(環保署委託研究報告EPA-102- FA11-03- A082)。臺北:行政院環保署。

- 吳義林、賴進興、林清和(2003)。〈高高屏地區空氣污染之三度空間分佈〉,(環保署委託計劃EPA-92-FA11-03-A217)。臺北:行政院環保署。

- 吳義林、賴進興、林清和、蔡德明、王錫豐(2013)。〈臺灣細懸浮微粒(PM2.5)成因分析與管制策略研擬〉,(環保署委託計劃EPA-101- FA11-03-A117)。臺北:行政院環保署。

- 李崇德、吳義林、周崇光、張士昱(2012)。〈細懸浮微粒(PM2.5)質量濃度與成分人工採樣分析先驅計畫〉,(環保署委託計劃EPA-100-FA11-03-A088)。臺北:行政院環保署。

- 張艮輝、張能復、莊秉潔、陳王琨、林清和、賴信志、陳錦煌、劉遵賢、陳杜甫(2017)。〈強化空氣品質模式制度建立計畫(第二年)〉,(環保署委託研究報告EPA-105- FA18-03- D045)。臺北:行政院環保署。

- 張艮輝、張能復、陳王琨、莊秉潔、林文印、林清和、賴信志、陳律言、陳錦煌、劉遵賢(2016)。〈強化空氣品質模式制度建立計畫(第一年)〉,(環保署委託研究報告 EPA-103- FA11-03- A334)。臺北:行政院環保署。

- 莊秉潔(2017)。〈台中火力發電廠空氣品質平行監測〉,(臺中市政府委託研究報告)。臺中:福爾摩沙新世紀環境保護基金會。

- 詹長權、黃景祥(1999)。〈台灣地區空氣污染健康效應之研究〉。臺北,行政院國科會。

- 蔣本基、李崇德、王竹方、張怡怡(2003)。〈高屏地區懸浮微粒特性、傳輸變化及其管制策略 〉,(環保署委託研究報告EPA-92-FA11-03-)。臺北:行政院環保署。

- 蕭代基、張瓊婷(1999)。〈台灣四十年來空氣污染問題與對策. In: 台灣社會問題研究學術研討會〉,台北市: 中央研究院社會問題研究推動委員會。

- 賴映方、潘樹德、蕭家寧(2015)。〈細懸浮微粒(PM2.5)手動監測計畫(南區)〉,(環保署委託研究報告EPA-101-FA11-03-A279-3)。臺北:行政院環保署。

- AQMD (1999). "South coast air quality districts." Retreated Date: 2017/11/03.

- Bachmann, J. (2007). "Will the circle be unbroken: a history of the US National Ambient Air Quality Standards?" Journal of the Air & Waste Management Association, 57(6), 652-697.

- CEPA. (2017). "Revised Proposed 2016 State Strategy for the State Implementation Plan." Retreated Date: 2017/11/03.

- CEPA. (2003). "PROPOSED 2003 STATE AND FEDERAL STRATEGY FOR CALIFORNIA SIP" Retreated Date: 2017/11/03.

- EPA. (2006). "Guidance for State Implementation Plan (SIP) Submissions to Meet Current Outstanding Obligations Under Section 110(a)(2)(D)(i) for the 8-Hour Ozone and PM2.5 National Ambient Air Quality Standards" Retrieval Date: 2017/07/18.

- EPA. (2013). "Regulatory Impact Analysis for the Final Revisions to the National Ambient Air Quality Standards for Particulate Matter" EPA, Washington DC.

- EPA. (2016). "Integrated Review Plan for the National Ambient Air Quality Standards for Particulate Matter." Retrieval Date: 2017/06/20.

- SCAQMD. (2011). "SCAQMD Air Quality-Related Energy Policy ATTACHMENT A" Retrieval Date: 2017/08/20.

本著作係採用創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 台灣 授權條款授權.

本文歡迎媒體及相關平台轉載,惟請遵守引用原則:

1.姓名標示 2.非商業性 3.禁止改作。註明文章來源轉載自台大風險中心,以及附上資料來源並連結本文。

若僅引用部分資料和數據,務必在上架前與我們確認相關內容,若有採訪需求或其他合作事宜,請與我們聯繫。

※商業用途轉載,請與本中心連絡,謝謝。※

(1) 空氣管理區區分為空氣污染控制區(Air Pollution Control District, APCD)與空氣品質管理區(Air Quality Management District, AQMD)。通常早期1971年版清淨空氣法之前成立的稱為空氣污染控制區,有些後來會更名為空氣品質管理區,例如灣區在1955年11月成立空氣污染控制區。1978更名為空氣品質管理區。1968年成立的Ventura County空氣污染管理區至今沒有改名。1976年成立的南岸空氣品質管理區則稱為品質管理區。

(2) 王瑞庚,2016/12/19。面訪,行政院環保署空保處處長蔡鴻德,空保處長辦公室(臺北)。