從土地到餐桌上的恐慌:揭露與理解我們的食品安全到底哪裡出了錯

周桂田、徐健銘 著

談到食品安全問題,相信不少人都會聞之色變。畢竟是吃進肚子裏的東西,誰不會多看兩眼有關的新聞?誰不會多問兩句有關的情況?不過大部分的人想了解的,都只不過是與自己有切身關係的問題。譬如說:那甚麼食品有甚麼傷害啊?我家門口那餐館有問題嗎?真的吃了要馬上就醫嗎?這些都是很正常的情況。也不是說普羅大眾有甚麼錯的地方,但我想我們除了上述的問題外,需要思考的面向還有很多很多。

- 書摘與心得評論

- 影音介紹

- 推動一場食品安全的風險治理革命

- 透明食品生產鏈之必要性:從土地到餐桌

- 感謝國家文官學院將本書列為106年度公務人員專書閱讀推廣活動「每月一書」暨延伸閱讀指定用書

- 感謝經濟部水利署水利規劃試驗所邀請專書導讀

- 感謝宜蘭縣政府邀請專書導讀

- 感謝交通部臺灣區國道高速公路局邀請專書導讀

- 感謝臺東區農業改良場邀請專書導讀

- 感謝國立臺灣工藝研究發展中心邀請專書導讀

- 感謝經濟部工業局邀請專書導讀

文/暑期生 梁毅超 香港大學社會科學系三年級

談到食品安全問題,相信不少人都會聞之色變。畢竟是吃進肚子裏的東西,誰不會多看兩眼有關的新聞?誰不會多問兩句有關的情況?不過大部分的人想了解的,都只不過是與自己有切身關係的問題。譬如說:那甚麼食品有甚麼傷害啊?我家門口那餐館有問題嗎?真的吃了要馬上就醫嗎?這些都是很正常的情況。也不是說普羅大眾有甚麼錯的地方,但我想我們除了上述的問題外,需要思考的面向還有很多很多。

筆者有幸在國立台灣大學社會科學院風險社會與政策研究中心中,拜讀了周桂田主任與徐健銘學長合撰的一本、有關台灣本土食安問題的專書,增進而且引起了不少有關這個問題的了解與反思。因此筆者希望可以在下文簡單介紹一下,亦會略談香港的食安情況,並微抒己見。

其實風險社會所提倡的概念,主要是在於我們的社會急速進步下所產生的很多不確定性,例如:污染問題。在食品這一面向來說,就是針對食品中的添加物、食品的合成、或是其他從科技所衍生產業所帶來的影響等等。試想食品安全問題是從何而來?自古以來,歷史上就很少記載這方面的事蹟。原因有二,第一,以前的食物都是天然,沒有太多的技術去儲存、加工。最普遍的都只是風乾、醃存等天然方式,因此食品出現問題的機會只有過期變壞。第二,是沒有相應的科技去分析或檢查。在以前的社會,你不親身嚐一下,你是不會知道有問題與否,如神農嘗百草。真的出事了,就只好自嘆倒楣了。由是觀之,一切的社會風險都跟科技發展脫離不了關係,這次討論的食安問題自然也不是個例外。作者寫書的背景就是要喚醒大眾對切身問題的關注,不單是自私的關心,而是從問題的根源開始了解,要知道現存的阻礙和困難,最後親身參與,在社區裏面廣傳,達致公民覺醒、公民參與。因此作者在書中也有不少的篇幅提及有關的概念和想法,這個容後再述。以下會介紹一下書中一些重要的觀點,都是作者一再強調的分析。

在書中提到了食安問題的一個「三民主義」。分別是「營利主義」(Commercialism)、「消費主義」(Consumerism),以及「開發主義」(Developmentalism) 。這簡單地分析了出現食安問題的三大誘因。首先談一下「營利主義」。其實就是說食品生產的廠商為了節省成本,使用了一些明知道會對人體健康有不良影響的添加物。令生產成本下降,所牟取的利潤也就大幅上升,而且是建基於消費者的健康之上。在這種心態下衍生出來的例子佔了不低的比例。例如:大統的橄欖油混雜銅葉綠素事件、山水米混雜其他劣等米事件、還有化製澱粉的風波爭議。他們的共通點都是在於生產商的成本減省過程中把消費者置在風險之中。這被認為是最沒有良心,最令人髮指的一種食安問題來源。

另外一個主要的誘因是「消費主義」。這是在提倡消費者也需要背負一定份量的責任。現今社會上,我們慢慢被消費主義所蠶食,我們再不是單單要求滿足生活的素質,而是追求更高的享受。在很多的消費上我們除了會分析價格外,還會想該物品帶來的生活素質。但同一時間,我們又捨不得付那麼高昂的相應價錢。就在這個矛盾之間,生產商就有空間去操弄食品,就為了滿足上面提及的心態問題。食品加工就是一例,比如:飲料中加入起雲劑,令它看起來有沉澱物,感覺比較天然。可以得見,消費者的心態也是令食品安全出現風險的一大原因。

再來的是「開發主義」。世界貿易和食品生產全球化是無可避免的大勢,但其中所帶來的風險亦是不能忽視的。發達國家科技比較進步,食品衛生標準自然相對比較高。但它們往往將標準強加於發展中國家,甚至是第三世界國家上。他們的發展生產成本自然相應提升,因此會出現很多地方無法發展的問題。當經濟情況受到挑戰,成本自然轉嫁到不同的面向。那些代價都不會憑空消失,而是會在其他地方出來討債。最後負上責任的或者不是廠商,但一定是消費者。上面所述所謂「三民主義」就是作者總結出來的問題根源,而書題「從土地到餐桌的恐慌」也是在講一個食品生產、包裝、供應一整條的鏈,每一部分都要負上一定的責任。這也是大家需要了解的基本概念。

說完根本的概念後,我們再來分析一下食品安全的實際源頭。從作者的角度而言,大概可以被分成。「環境污染」、「食品工業」、「經濟成本」以及「國際貿易」四大類。首先談談「環境污染」,顧名思義,是從自然環境開始滲入的食品污染。在台灣的中南部地區有很多漁農業的工作,它們為台灣本土提供了非常重要的食品來源,種植或捕獲的都是最原始而且未經加工的原料。但同時在中部地區亦有不少化工廠或發電廠,在生產過程之中所製造的廢水、廢料,很多時候都沒有得到適當的處理。當中大多都會直接被排到排水管,或直接到溪河中。這些含有重金屬的水其實跟日本福島的輻射水一樣會對人體健康帶來長期的影響。可是許多人總是不知來日大難,還只顧遠在日本的污水有多危險,影響有多大,而忽略了近在眼前的危機。由於工廠不負責任的行為,農民都用含重金屬的水源作灌溉之用,即便沒有,那些水也大有可能已經滲入泥土,嚴重的污染了我們社會中的食物來源。漁業受到的是更直接的影響,相信「綠牡蠣」事件大家還記憶猶新,它們正正就是吸收了大量的銅離子,食用後會一直殘留在人體內,幾十年也難以排走。聽起來很可怕吧,不用怕,這些事一直都在發生,絕對不是甚麼新鮮的事。你真的還要充耳不聞嗎?

然後是「食品工業」,作者在書中將其化名為現代食品的「鍊金術」,筆者認為形容得恰到好處。沒錯,現在你我吃進肚子的很多東西,其實都有經過被「鍊成」的一個過程,所指的就是食品加工或合成的技術。這中間包括了很多我們耳熟能詳的名詞,例如:三聚氰胺、塑化劑、基因改造、或者是化製澱粉,這些都是屬於這一範疇的。前面講過在食品中加入起雲劑是很普遍的,但在當中再加入塑化劑就不是一個可以接受的事件,吸入過多的劑量可能會造成生殖系統受損。或者進一步說,儘管合法,吸入起雲劑也不是大眾本身希望的。另外還有化製澱粉,這跟一個市井笑話不謀而合。人們常說「雞尾酒沒有雞尾」、「沒有太陽的太陽餅」,沒想到現在還有出現「沒有米的米粉」,說來真的挺諷刺。食物是真是假,再也難找到分界。因為大部分的市面米粉都是調合米粉(不是百分之一百米造),那這算是真,或是假呢?這還留待看倌自行分析了。當然食品工業之中還有一項極具爭議性的技術,就是基因改造。現在台灣每年從美國進口大量的黃豆,據學者推算,當中至少七成是基因改造產品。它們在生長時可以透過技術加快進程,同時又可免除蟲禍、天敵的侵害,收成自然大幅提高。但它為人類社會所帶來的影響卻也令不少人停步三思。首先,加強的生長力會破壞生態平衡,長遠而言或許得不償失。另外,它潛在的健康風險仍然未被確定,食用後會否帶來任何不良反應也是未知之數。風險社會概念經常強調「低機率,高風險」一詞,意思是說它們帶來風險的機率不高,不過萬一出現問題,需要負上的代價將會極高,而且屆時再尋求解決方案已然太遲,所犧牲的亦已無可挽救。當然還有其他關於基因改造食品的爭議性論點,但贅文太多,筆者亦不逐一細論。

「經濟成本」其實不過就是在前面提及的營利主義下衍生的產物。就是生產商為了節省成本而採用較低質的食材或加入改善賣相的添加物。當中很多不一定有毒或者會為人體健康帶來很多的即時問題,但卻會牽涉到一些對消費者的欺詐行為。比如大統長基食油向消費者宣稱他們的橄欖油品是百分之一百西班牙進口的「極品」,但後來卻被揭露中間混了很大部分比較廉價的棉花籽油、葵花籽油。雖然對人體不構成危害,但也逃不過貨品全部下架的後果。由此我們可以得知,我們社會上已經不是單單要求食品的安全性,而是更進一步的吃的安心。最理想的是每一個消費者都不用拿著食品左看右看,而是毫不懷疑、充滿信心的帶回去食用。可憐的是實際情況跟理想相距太遠,在走上對食品感到安心的路上,不論政府,還是消費者,都要多花時間改善。

最後也談一下「國際貿易」。這一環其實也跟前文提及的開發主義有關。在全球化的大勢影響,以及食品供應的本地不足情況下,有不少的食品都是從外地進口的。以台灣從美國進口牛肉一例而言,就出現了受霸權經貿而衍生的問題。縱然美國發現牛隻出現狂牛症的案例,仍然輸出到世界各地,台灣政府亦因當中涉及與美國的經貿合作的經濟利益,而未有作出明確有關規管或監控,讓人民看見的只是不斷的讓步。這也正正顯示了當政府面對經濟利益時,人民的健康就被放上談判桌作交易。值得我們深思的是,當矛盾出現時,怎樣才可以在當中拿捏得恰到好處?而台灣政府在事件中的處理手法實在未能給予民眾信心,才引發軒然大波,喚起社會上很大的迴響。

在很多食安問題被揭露後,大眾都會想起政府,大家都會想政府進行把關,保障他們服務的市民。但作者總結了台灣政府在處理各類大小風波之時,不過是以「隱瞞、否認、卸責」三部曲去應對。然而,我們還是可以看到政府其實有逐漸學習當中的危機管理,透過教育、宣示、和修法等方式去試圖令問題的處理手法得以改善。但令人遺憾的是中間的決策過程仍然是不透明而且不公開的黑箱。多年來的食安事件,有相當大的責任是源自政府的管理手法鬆懈。GMP協會就是政府期望的一個業者自主管理組織,台灣政府幾十年來對食安的管理態度向來消極,一直都是靠著消費者保護團體自主發動,直到這幾年事件越來越多,才成立食安會報、食安推動工作小組因應。有人檢舉、或是出事了,政府再出面來做事後的處罰。但GMP協會本身亦有很多的不足,沒有政府主動的協助,根本不能達致最佳的監督效果。撇除政府的角色不論,消費者自己本身的公民參與亦是改善現況的必要元素。有很多時候,消費者亦有需要主動了解食物的來源、添加物等的資料。除了是保障自己以外,還是對生產商的一種監督,令他們知道現在的消費者都不是無知盲目的,也間接令其不敢鬆懈或進行任何惡意添加。就以胖達人欺騙消費者一事作例,其實鍥而不捨地關注的本來只有一人,但經過社會上討論發酵,最後掀起一場大風波,胖達人最後十七家分店亦全數倒閉。大家可以由此見到公民參與的力量並進行借鏡,好好利用自己有的能力,為自己的健康把關。

當然書中還有許多例子、細節、論點,但筆者能力有限,亦未能全然呈現給眾看倌,但最後也希望稍稍提及香港的情況。香港七月開始揭露數宗屋宇食水含重金屬鉛的個案,後來發現與水管材料有莫大關係。香港政府也一直逃避,包庇相關的水管建造商。而親政府的議員亦一如以往地盲目為政府護航,甚至發表許多謬論以蒙蔽大眾。例如:「平均一生來算的話不算超標」、「鉛筆亦含鉛」等。後來正因大眾輿論壓力,政府委託水務處協助抽查水質,發現並無超出標準。可是旋即被網民發現抽檢的水是開水後3分鐘的樣本,令大眾憤而斥之。後來立法會亦提出利用特權法深入調查事件,但亦因親政府議員全數反對而不了了之。香港市民不能選自己的特首、官員。立法會也沒有真正的民主,但我們還是會盡力為自己身體健康而發聲,並主動監察。台灣擁有比香港更前的民主進程,如果公民參與率更高一點,大眾對所有身邊的事再多關注一點,我確信,問題的現況是會得到控制和改善的。路漫漫其修遠兮,希望香港與台灣共勉,在處理社會風險的路上前行一步、上下求索。

中心電子報編輯:若欲瞭解更多與食品安全、食品污染等風險議題,歡迎審閱中心出版《臺灣風險十堂課》所收錄的文章:《2013年大統油品事件與臺灣食品安全的風險治理》、《餿水油議題及其食品風險治理爭議》與《本土食品風險與國際經貿角力:從美牛到美豬》。

【影音】周桂田教授談《從土地到餐桌上的恐慌─揭露與理解我們的食品安全到底哪裡出了錯》

文/李宗義 鉅變新視界電子報編輯室

*感謝國家文官學院將《從土地到餐桌上的恐慌:揭露與理解我們的食品安全到底哪裡出了錯》一書列為106年度公務人員專書閱讀推廣活動「每月一書」暨延伸閱讀指定用書

*感謝經濟部水利署水利規劃試驗所邀請專書導讀

*感謝宜蘭縣政府邀請專書導讀

*感謝交通部臺灣區國道高速公路局邀請專書導讀

*感謝臺東區農業改良場邀請專書導讀

*感謝國立臺灣工藝研究發展中心邀請專書導讀

*感謝經濟部工業局邀請專書導讀

《從土地到餐桌上的恐慌:揭露與理解我們的食品安全到底哪裡出了錯》一書並不是健康飲食手冊或產品導覽,而是要帶大家理解當代食品安全問題的根本是什麼,以及我們如何在日常的食品採購過程中,改變這樣的根本問題,進而在問題尚未爆開前就將其拆解,避免引發更嚴重的風暴。對於食品政策的制訂者而言,本書不是一本危機處理、緊急應變指南,而是一本關於風險治理的書,包括從食品風險到政治風險的管控、態度和方案。也盼望能藉此書撥亂反正,開啟我們對待社會更多的認識。

面對食品安全的問題,我們應該怎麼辦?這或許是過去兩、三年來,台灣民眾最想要問的問題之一。挑什麼?買什麼?吃什麼?這個日常生活中看似簡單、稀鬆平常的事,曾幾何時,已經成為測試現代人身體、挑戰大腦認知與考驗道德倫理的現代性問題。一場又一場的食安風暴,不僅打開食品「工業」的黑盒子,也挑動人對於企業還有制度的信任,還有全球化與在地社會之間的衝突及調和。然而即使台灣社會已經在食品安全上嚐盡苦頭,民眾的健康遭到損害,企業的聲譽蕩然無存,政府的威信受到挑戰,但是對於食品安全的問題,我們似乎還一直在摸索,不僅理不出頭緒,更找不到適當的解決方法,陷在一個又一個食安未爆彈的風險以及隨時可能賠上健康的恐慌之中。

因此如果要防範食品安全問題於未然,就必須先把食品問題脈絡化(contextualize),了解問題的來龍去脈;然後去脈絡化(de-contextualize),回歸問題的根本;最後再重新脈絡化(re-contextualize),剖析問題在本地社會的鑲嵌。歷經三個層次的抽絲剝繭,我們終能了解食品安全不是單純的技術問題,而是複雜的道德政治問題。它所涉及的不僅僅是家庭餐桌上或個人的選擇,而是可以不斷上推到全球層次的政治經濟難題,再經歷區域、各國、不同文化的在地過程(localize),因而呈現不同的風險面貌。因此,如要降低食品安全的風險,重新建構民眾或全球對於台灣食品的信心,就必須從源頭找出問題的根源,才能真正對症下藥,徹底恢復外界對於台灣食品的認可。

這本《從土地到餐桌上的恐慌:揭露與理解我們的食品安全到底哪裡出了錯》就是上述分析的嘗試。作者層層剝開台灣食品安全的問題來源,從食品全球化的角度探究問題;進一步剖析國家/政府在面對食品大軍壓境的管控無力,處於企業市場壓力與商業利益,政府的低頭最終造成隱匿風險、遲滯通報的行政文化,使得民眾基本知情權還有使用權受損,最終困在民眾對於政府不信任逐漸堆疊的「僵局治理模式」之中。然而,國家面對食品工業的風險治理並非毫無作為,除了一方面在國際的談判桌行使主張,也透過科學知識的確立,建立起超然的管制文化與標準。但由於國際政治的壓力、廠商利益以及食品工業的複雜性等難以克服的因素,政府的作為顯得進退失據,不僅是原有制度的崩潰,新的制度也找不到對症下藥的路徑,只能靠著公民自我覺醒,揭開一個個食品黑盒子,造成又一次又一次的全民憤慨,最終帶動一場「自己的食品自己救」的全民運動。

這本《從土地到餐桌上的恐慌:揭露與理解我們的食品安全到底哪裡出了錯》就是上述分析的嘗試。作者層層剝開台灣食品安全的問題來源,從食品全球化的角度探究問題;進一步剖析國家/政府在面對食品大軍壓境的管控無力,處於企業市場壓力與商業利益,政府的低頭最終造成隱匿風險、遲滯通報的行政文化,使得民眾基本知情權還有使用權受損,最終困在民眾對於政府不信任逐漸堆疊的「僵局治理模式」之中。然而,國家面對食品工業的風險治理並非毫無作為,除了一方面在國際的談判桌行使主張,也透過科學知識的確立,建立起超然的管制文化與標準。但由於國際政治的壓力、廠商利益以及食品工業的複雜性等難以克服的因素,政府的作為顯得進退失據,不僅是原有制度的崩潰,新的制度也找不到對症下藥的路徑,只能靠著公民自我覺醒,揭開一個個食品黑盒子,造成又一次又一次的全民憤慨,最終帶動一場「自己的食品自己救」的全民運動。

作者並不僅僅停留在點出問題的研究層次,也往前走一步進入解決問題的政策層次。除了認為食品的安全必須靠全民覺醒的觀念革新之外,也提出應該在政策上引入民主的參與機制,一方面不再獨尊科學主義、專家知識的教條,而是將傳統自上而下的垂直管理制度攤在陽光下,開放民眾對於決策的參與,把常民知識與食品治理框架進行嫁接,營造整體的制度與社會對話空間。另一方面,則是仿效國際社會已經採用的預防性原則(precautious principle),打破廠商利益不可撼動、避免製造無謂恐慌的意識型態,才有可能在事件初露端倪,就設下阻止星火蔓延的防火牆,讓事件的影響降到最低。兩手治理的策略,一方是讓政策回歸民眾權力的民主機制,另一方則是展現國家權力不向市場低頭的斷然處置,目標是建構一個兼具包容性與黑白分明的食品管理體制,恢復民眾對於食品管理制度的信心,也才能找回台灣美食王國的榮光。

在這個大脈絡下,這本書以八個章節為讀者揭露我國的食品安全到底哪裡出了錯。作者首先從全球化的角度,釐清當前有哪些重大且即時的議題,讓我們看到國際政治唯利是圖的現實面,如何扭曲地方對於食品安全的認知與治理框架。誠如作者所言:「食品安全議題從來就不是單純的食品議題,它同時受到全球經濟、政治和文化的因素牽動。…………食品進出口往往是國際談判的一步份,而當國際談判以經濟、政治利益為優先,食品安全往往就得低頭了。」(頁60)在這個過程中,政府做為一個把關者的角色,逐漸在壓力下顯得曖昧不明,原本應該予以管制的食品添加物在資本主義利益的導向下,挾帶著科學主義的龐大力量,大量傾注到市場之中,順著食品的產業鍊,滲透人民的日常生活,一吋吋侵蝕人的健康、人的認知界線以及企業的道德良心。

在這個大脈絡下,這本書以八個章節為讀者揭露我國的食品安全到底哪裡出了錯。作者首先從全球化的角度,釐清當前有哪些重大且即時的議題,讓我們看到國際政治唯利是圖的現實面,如何扭曲地方對於食品安全的認知與治理框架。誠如作者所言:「食品安全議題從來就不是單純的食品議題,它同時受到全球經濟、政治和文化的因素牽動。…………食品進出口往往是國際談判的一步份,而當國際談判以經濟、政治利益為優先,食品安全往往就得低頭了。」(頁60)在這個過程中,政府做為一個把關者的角色,逐漸在壓力下顯得曖昧不明,原本應該予以管制的食品添加物在資本主義利益的導向下,挾帶著科學主義的龐大力量,大量傾注到市場之中,順著食品的產業鍊,滲透人民的日常生活,一吋吋侵蝕人的健康、人的認知界線以及企業的道德良心。

自由貿易的信念在全球攻城掠地,而食品的檢驗標準也在貿易的攻防中失守,由於缺乏一套可以跟國際接軌又具有本土文化標準的食品檢驗制度,台灣的政府陷於一種窮於接招的窘境,而人民當然就顯得無所是從。因為檢驗的漏洞而引發的食品安全疑慮,也逐漸化為民眾的憤怒,憤怒無處宣洩,自然化為對政府的不滿,對企業為富不仁的痛恨,一場食品抵制的運動儼然在公民社會中成形。然而,政府似乎看不見解決問題的方法,國內的基本制度不僅無法順應國際管理科學的潮流,也缺乏一套透明民主廣納民間意見的機制(頁90)。

找出問題之源後,作者就以近十年來台灣的食品安全事件,回應前述的治理漏洞。作者認為台灣的食品安全問題,就在於台灣根本缺乏一套應對國際政治與食品工業複雜性的治理機制,經濟至上發展觀,加上死抱科學主義的治理模式,最終只是讓恐慌不斷的蔓延,從過去重金屬的土地污染到三聚氰胺、塑化劑與化製澱粉的現代鍊金術,從美牛狂牛症再到瘦肉精,一場場的風暴都可以歸於於此結構性的因素。近幾年來,就連民眾基本上的食用油也失守,終於讓政府/專家與庶民之間的風險感知落差拉抬到頂峰,民眾對於食品安全的問題終於忍無可忍,因此不禁想要質問政府:「為什麼食品安全的治理這麼難?」難道民眾就真的只能以身殉法,才能夠對抗企業層出不窮的以身試法;難道企業的利益永遠大於民眾的健康?為何民眾追求物美價廉的天性,到頭來要背負食品安全出錯的罵名?一切難道沒有出路嗎?

找出問題之源後,作者就以近十年來台灣的食品安全事件,回應前述的治理漏洞。作者認為台灣的食品安全問題,就在於台灣根本缺乏一套應對國際政治與食品工業複雜性的治理機制,經濟至上發展觀,加上死抱科學主義的治理模式,最終只是讓恐慌不斷的蔓延,從過去重金屬的土地污染到三聚氰胺、塑化劑與化製澱粉的現代鍊金術,從美牛狂牛症再到瘦肉精,一場場的風暴都可以歸於於此結構性的因素。近幾年來,就連民眾基本上的食用油也失守,終於讓政府/專家與庶民之間的風險感知落差拉抬到頂峰,民眾對於食品安全的問題終於忍無可忍,因此不禁想要質問政府:「為什麼食品安全的治理這麼難?」難道民眾就真的只能以身殉法,才能夠對抗企業層出不窮的以身試法;難道企業的利益永遠大於民眾的健康?為何民眾追求物美價廉的天性,到頭來要背負食品安全出錯的罵名?一切難道沒有出路嗎?

面對政府的無能與官員的無力,作者認為唯有公民的覺醒,才是從根本填補台灣的食品安全漏洞的解決之道,因為在食品安全治理的道路上,台灣的治理結構「缺少可受公評,廣納各方資訊即可受監督的決策機制,所以「當我們關心送入口的食物,並且願意為此付出行動的時候,我們其實就是在發揮我們的政治影響力改變台灣社會」(頁215)。

面對政府的無能與官員的無力,作者認為唯有公民的覺醒,才是從根本填補台灣的食品安全漏洞的解決之道,因為在食品安全治理的道路上,台灣的治理結構「缺少可受公評,廣納各方資訊即可受監督的決策機制,所以「當我們關心送入口的食物,並且願意為此付出行動的時候,我們其實就是在發揮我們的政治影響力改變台灣社會」(頁215)。

食品安全問題源於政治,最終還是要回歸政治渠道來尋找出路,民主監督機制或許顯得無效率,衝擊工業發展主義的效率邏輯,但是面對人民的健康、民眾的觀感還有風險感知,還有什麼比民主透明的機制,可以帶給民眾更多的信心,讓民眾發揮監督的作用,透過「婉君」(網路使用群眾)的知識流通,帶動新一波的公民參與,才能幫助台灣走向食品安全的風險治理革命。

文/徐健銘 臺灣大學國家發展研究所博士生

食品安全的10個事實:

200多種疾病通過食品傳播

被污染的食物可引起長期健康問題

食源性疾病對弱勢族群的影響比其它群體嚴重

發生食品污染的機會很多

全球化使食品安全問題更趨複雜和重要

食品安全是多部門和多學科問題

食品污染還影響經濟和整個社會

一些有害的細菌正在變得具有耐藥性

在維護食品安全方面,人人都可以發揮作用

消費者必須充份了解食品安全做法

(世界衛生組織,2015)

自1950年起,每年的4月7日是世界衛生組織(World Health Organization, WHO)所訂定的世界衛生日,主要目標是推動全球對於衛生、健康的關注。而2015年世界衛生日主題正好與臺灣近幾年最為熱門的議題切合:食品安全。就世界衛生組織對全球的觀察而言,可以簡單歸結今日的食品問題主要有食源病、食品生產鏈和全球化貿易的問題。

衛生,是食品安全的基礎。不安全以及不能夠確保營養的食品來源仍是今天全球的食品安全最大之問題。每年有200多萬人因為有害細菌、病毒、寄生蟲或化學物質造成食品污染,進而得到各種疾病。重金屬和天然毒素所污染的食品可能引發長期的健康問題,如癌症和神經系統疾病。在脆弱性人群中,如兒童、老人以及經濟狀況較差的人群中,污染食品具有非常強烈的殺傷力。但在富裕的社會中,如歐美社會,主要喜歡新鮮的食品,因此也同樣著重微生物和細菌污染的問題(吳行浩,2014)。

但是臺灣近幾年的主要問題尚且不在食品衛生之上,而是在食品「風險」之上;而食品風險的疑慮則出自漫長的食品供應鏈和監管鏈。就定義而言,食品安全的責任是「從生產到食用過程中的每位參與者所要共同承擔的,其中的行為者包含了農作物種植者、食品生產處理者、生產過程管理者、物流配運者、銷售商以及最終真正將食品送入口中的消費者」(世界衛生組織、聯合國糧農組織,2006)。換言之,「從土地到餐桌」的每一個人都對最終送入口的食品有責任;所以消費者在這個定義下看起來並非完全是受難者。然而,實際的食品工業化使得這個「從土地到餐桌」的過程變得既複雜又難以理解,使得消費者在資訊不對稱的情況下難以避免地成為了食品安全的受難者,還得承受被某些食品專家認為是無知和恐慌。

舉凡臺灣人喜歡食用的泡麵、飲料、零嘴,無一不是發達的食品加工產業之產品。發達的食品工業延長了食品生產和供應鏈,再加上以中小型企業為主的生產方式,造就更加複雜的食品生產體系。當然,這個複雜的體系也就造成管制機關的困難。這並非說食品生產工業化都是有害的。事實上,食品工業化的確增加我們在食品供應上的充裕和選擇,使得食品能夠被置放得更久。享用世界各地當季食品在100年前都還算奢侈的行為。然而今天人們卻可以因為食品保存和輸送技術的改善,進而增加了生活趣味和營養的補充。但食品工業化也同樣的確也造成各種100年前不存在的各種化學物質進入生活。

臺灣近幾年來的食品安全風暴大都起於化學添加物和非食品原料的濫用和詐欺,而大多數被濫用的物質都非食品業在正面表列規則下可使用的物質、毒性評估並不完整(李志恒,2015)。雖然這些物質的暴露劑量很低,在以推估為基礎的暴露劑量和時間上大多沒有急性毒性;但是大部份都缺乏長期流行病學的追蹤和飲食實際攝取量的探討。因此,當某些食品專業人員總是以要喝幾罐飲料、吃幾隻鴨才會攝取過量的數字化語言時,其實是忽略了人們生活不是吃單一品項、活在單一的環境之中,而是有著複雜的飲食習慣、工作型態和環境風險的人。甚至,這些微量毒物本身就不應該被加入食品之中;對於大多數感知到食品風暴的人而言,不是只擔心某一樣的非法食品添加物或非食品原料被投入到食品生產之中而已;他們擔心的是整體:到底還有多少食品詐欺還沒有被揭露?我還要承擔多大的食品風險?

|

1996年 |

2001年 |

2006年 |

2011年 |

|

|

餐館業 |

28,971 |

47,663 |

69,606 |

87,665 |

|

飲料店業 |

5,955 |

10,075 |

13,504 |

17,090 |

|

其它 |

2,198 |

1,119 |

1,047 |

1,514 |

資料來源:2011年工商及服務業普查表

到底要承擔多大的風險?上面是工商及服務業普查表,其內容並不包含零售業和其它食品製造業。我們可以從表中看見在15年間的餐飲業之增加,這也使得食品風險治理的規模也日益龐大。另外依據2011年全國食品安全會議講義顯示,台灣每年進口食品還達15196717噸,登錄在衛生局的食品製造業者達45317家、有商業登記的食品業者102202家,此外相關的食品業者還有農發條例允許的農地加工、市場通路(賣場、超市、網拍)等(行政院衛生署,2011),而相關的食品業者甚至在學者的估算中多達30萬家(劉惠敏、詹建富,2011-06-23)。在這些有商業登記的流通來源之外,臺灣還有許多家庭式的食品工廠、甚至根本就未登記的地下工廠。

事實上,我蠻佩服這些地方和中央的食品安全人力。在2011年間他們查驗了848696件產品、查出不符合規定的件數也達到11526件(衛生福利部,2013)。1年365天,而2011年的食品稽查人員也不過474人(直到今天也未破千人),中央與地方若是不休假、每天仍要檢驗2325件左右的產品,就更別說是對整個食品產業鏈進行稽查。所以,單以食品抽驗的效果而言,這些進行抽驗和稽查的人員的確非常辛苦,但是對於整個食品安全而言卻仍是杯水車薪。而且在每一次食安問題爆發的時候,還會被當作第一道擋箭牌。因此,單靠抽驗的方式想要達成食品安全的做法,可能純屬不切實際的希望。預防更勝於治療,管理這麼多的產品和末端固然重要,但管理數量較少的源頭和中間食品生產流通的過程更加重要。公務機關對於食品安全治理的影響力,而應該要強化於制定規則、監督和輔導之上。

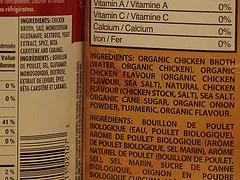

而要儘速建立的規則,就是使得食品工業化流程透明化的生產履歷以及統合食品安全治理的機制。目前已有農產品安全追溯資訊網(產銷履歷)或者是食品業者登錄平台(非登不可),但是仍未將食品生產體系全面納入。因為歷次的食品安全事件,使得人們對於一個不能完整掌握食品生產工業化流程的治理模式感到嚴重不滿。像是2008年的中國毒奶粉(三聚氰胺)進口事件,衛生署直到金車公司自主通報才發現食安問題延燒至臺灣,但後續又陷入零檢出和檢驗標準值設定的問題中;又或者是塑化劑的污染訊號是在3月被發現,但直到5月才公佈、到了該年8月8日才宣佈清理和清查完畢(周桂田、徐健銘,2015)。人們會擔心和恐慌自己究竟又多吃了幾天、幾個月黑心食品。

關於完整的食品生產鏈之監督方面,我們前面才看到世界衛生組織(WHO)和聯合國糧農組織(FAO)對於食品安全的定義,食品安全涉及的部會並不只是中央的食品藥物管理署和地方的衛生局而已,還有農委會、環保署、農糧署、經濟部,甚至在像是美國牛肉進口的議題時,參與協商的單位還有外交部和國安會等等。所以,若是要更加完整地掌握整個食品生產工業化的網絡,勢必需要在跨部門整合的概念下一步步地進行透明化的資料庫建置。食品生產是一個完整的過程,但在目前的行政部門劃分下變成片斷、切割的治理流程。即使是成立再高的食安辦公室,只要各負責單位依然資訊不能流通、不能合作提早處理食安風險,那麼食品安全管理就是只能一直停留在危機管理的層級。

比方說,最近的茶葉殘留農藥風暴和工業用碳酸鎂和碳酸鈣的非法使用就是血淋淋的案例。某些不肖廠商使用非食品原料的香料原料、或者是使用品質較差的越南茶葉來混充臺灣茶葉等、或者是工業用原料引入食品生產鏈中,其實都是食品生產鏈中的某個環節進行食品詐欺、將本來不應該進入食品生產鏈的產品引入所導致的結果。而其中經過農委會、食藥署、環保署等部會則各司其職、互不相通。結果就是雖然它們帶有的農藥成份含量很低,都是以百萬分之一(ppm)為單位超標,嚴格說起來對人體的影響甚微。但是這其實意謂著我們每天所食用的食品裡面到底有多少是違法原料或者低品質原料,其實很難肯定。因為今天的食品生產追溯能力不足,因此政府並不是在「監測」食品風險,而是不停地「抽驗」食品風險。微量的毒物風險可能不足以傷害人體健康,但可能破壞消費者的信賴乃至於產業的利益。

所以跨部門的解決方案也不僅是掌握在專家和政府的手中,業者和消費者的認識和行動更決定了食品安全與否。包括公共衛生、農業、教育、貿易等不同部門,以及民間社會團體如消費者團體需要共同合作才能達成良好的食品安全。藉由共同思考、參與討論來建置這一套系統,不僅是對當前的食品政策進行改革,也是一個進行社會學習的過程。消費者需要瞭解食品製造的流程來保證自己的安全和避免陷入無謂的恐慌中,管制者在這個過程中修正對食品生產鏈的法令與規則並且提升其治理合法性,而業者也在這個過程中理解消費者感知、幫助消費者建立基本概念、甚至是打造企業品牌的信賴度。這個過程可能不會太快樂,因為這個過程會經歷許許多多、過去以為沒有問題的生產方式被迫承認錯誤;不可否認的,因為食品生產技術的上升,對於可以被檢驗到的食安風險也就越來越多。

食品安全不斷提升的過程,越來越多被揭露的食品風險並非臺灣獨有,在世界各國都是持續發展的問題。美國在2011年由總統簽署後實施的〈食品現代化法案〉(Food Safety Modernization Act, FSMA),便從事後的戰場清理,轉向強化事前預防的能力。FSMA賦予美國食品藥物管理局(FDA)更大的行政授權,強化對食品供應鏈者的登錄要求、食品標示、和稽查的監管,並且要求業者不得拒絕,否則便吊銷其執照。在預防面向更要求業者提供食品危害控管計畫、食品業者必須兩年重新登記一次,並且也給予FDA預防性稽查的授權,當FDA有相當理由懷疑進口食品發生問題時,也可以要求進口業者提供相關資訊並對該食品進行扣押(吳行浩,2014)。

打開食品生產鏈的流程,使這個原來像是現代鍊金術(臺灣化工業的成就的確為生活創造出各種方便的事物,稱之為現代鍊金術應當不為過吧?)的黑箱,揭露為可檢驗的、可監測的事物是當前的趨勢。食品風險的治理需要一切利害關係人參與學習和改善。人們對於食品應該要有能力和資訊作出知情和明智的選擇,並採取適當的行為。他們應當了解常見的食品危害,以及如何利用食品標籤上的信息,安全地加工食品(世界衛生組織,2015)。事實上,食品生產鏈的透明化不僅是降低食品風險而已,對於今天位處在食品生產鏈上各環各節的中小企業、餐館業者、飲料店業者等,資訊透明都是避險的基礎。很多時候,下游的食品業者也是食品詐欺的受害者。

所以在要求政府改善食品風險治理時,不是要求政府來親自管控食品安全的每一個環節;而是要求政府在食品的每個環節都插手,也就是進行監測和記錄。當責任歸屬變得非常明確的時候,企業進行食品詐欺的機率才可能下降。總的來說,透明的食品生產鏈為消費者帶來心安、對政府帶來更有效的治理與監測、對業者則提供避險甚至是廣告的效益。而政府主動進行如此明確的政策改革或許需要兩個條件,一是不斷累積的食品安全爭議和風暴終於迫使政府在危機管理中建立完整而透明的生產體系進行監測,二是眾多消費者不斷要求資訊透明的結果。衷心希望我們只需要在滿足條件二的情況下改善食品風險治理。

參考文獻:

世界衛生組織(2015)。 食品安全的10個事實。 健康主題。 取自 http://www.who.int/features/factfiles/food_safety/facts/zh/

世界衛生組織、聯合國糧農組織(2006)。 食品安全風險分析 : 國家食品安全主管機關之指南(胡素婉、陳宛青與王俞斐譯)。 台北:國立台灣大學職業醫學與工業衛生研究所。

行政院衛生署(2011)。 全國食品安全會議講義。 台北:行政院衛生署。

吳行浩(2014)。 由比較法觀點論食品安全管理規範之檢討。高大法學論叢,9(2),頁 115-176。

李志恒(2015)。 從毒理學看我國食品安全問題。 鉅變新視界電子報。取自 http://rsprc.ntu.edu.tw/zh-tw/m01-3/research-archive/food-safety/82-food-contamination/193-from-toxicology-to-see-food-safety-issues.html

周桂田、徐健銘(2015)。 從土地到餐桌上的恐慌。 台北:商周出版。

劉惠敏、詹建富(2011-06-23)。 食品、原料流向 攤商列管,聯合報,頁 A11版/綜合。

衛生福利部(2013)。 中華民國一○二年衛生福利公務統計。 台北:衛生福利部。

1.《從土地到餐桌上的恐慌》周桂田、徐健銘 2015

2.《食安連環爆:政府放任食品廠自主亂管釀巨災》北美智權報 徐嶔煌

本著作係採用創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 台灣 授權條款授權.

本文歡迎媒體及相關平台轉載,惟請遵守引用原則:

1.姓名標示 2.非商業性 3.禁止改作。註明文章來源轉載自台大風險中心,以及附上資料來源並連結本文。

若僅引用部分資料和數據,務必在上架前與我們確認相關內容,若有採訪需求或其他合作事宜,請與我們聯繫。

※商業用途轉載,請與本中心連絡,謝謝。※